葬儀社とお坊さんは別々に依頼

良心的なお坊さん=安いお布施

お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう

別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります

良心的なお坊さん

お坊さん、

どのお葬式・どの葬儀社にも対応

近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、

お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します。

(お葬式&お坊さん ℡ 072-772-7422)

葬儀社とお坊さん別々依頼が、

お布施が低額ですむ

葬儀の時、葬儀社とお坊さんは別々に依頼しないとお布施内に「お坊さんの紹介料(斡旋料)」が含まれている場合があります。

良心的なお坊さん=安いお布施

元警察官・現僧侶が葬儀(お葬式)・法事・法要のお勤めをします。

お葬式(葬儀)・法事・法要に

良心的な「お葬式&お坊さん」

℡ 072-772-7422 にご連絡下さい。

葬儀社は何処に?

「お葬式&お坊さん」に聞く

必ず、葬儀社とお坊さんは、別々に依頼を!

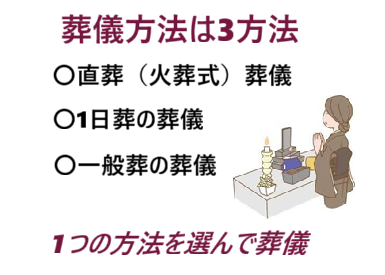

お葬式(葬儀)となった場合、葬儀社とお坊さんは別々に依頼しましょう。葬儀方法は3方法で、そのうち1つの方法を選んで葬儀を行います。お坊さんの読経(お経)は、いずれの方法でも対応します。

火葬場でのお経(火葬式)

葬儀(お葬式)となった場合、葬儀式(告別式)を行わなくてもご遺体を火葬する前に一度はお坊さんにお経をあげて頂きましょう。火葬場でお経をあげる葬儀(お葬式)を火葬式(直葬)といいます。

葬儀社とは別に、良心的お坊さん(お葬式&お坊さん ℡ 072-772-7422)に依頼しましょう。

※お布施

葬儀式無しでも、お経はあげる

死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう。

参考→読経

葬儀社とお坊さんは別々に依頼

葬儀社とお坊さんは別々に依頼

お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう

別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります

檀家としてのお付き合い不要

「お葬式&お坊さん」は、檀家としてのお付き合いは不要です。その時々のお付き合いです。

「お葬式・法事」お坊さんに直接依頼

|  |

檀家制度は不要というお坊さんに直接依頼⇔「お葬式&お坊さん」

檀家としてのお付き合い不要

奈良での葬儀・葬儀費用軽減

葬儀費用を葬儀物品から安くは当然ですが、「葬儀は、葬儀社に依頼」、「お坊さんの読経は、お坊さんに依頼」と、別々に依頼することが「安いお布施」に繋がり、葬儀費用の軽減になります

「お葬式&お坊さん」

☎ 072-772-7422

葬儀方法とお布施

火葬式・葬儀でのお経・お布施

1日葬・葬儀でのお経・お布施

一般葬・葬儀でのお経・お布施

奈良の葬儀情勢

奈良は、奈良市が関係する市営葬儀、規格葬儀はありません。

只、奈良には火葬場があり、火葬場に併設する葬儀式場はあります。

奈良は以前あった火葬場を廃止し、新たに「奈良市斎苑旅立ちの杜」を設けました。(令和4年4月1日)

奈良・火葬場

「奈良市斎苑旅立ちの杜」施設概要

奈良市に東山霊苑火葬場が開設されたのが1916年。以来、故人を送る場として、百年以上もの歳月を重ね、多くの旅立ちを見守ってきました。

その火葬場が、新施設「奈良市斎苑旅立ちの杜」へと受け継がれました。

この施設は60年にわたる建て替え計画を経て、故人とご遺族を穏やかに包み込む新たな見送りの画が完成したわけです。

「奈良市斎苑旅立ちの杜」告別式兼収容室

告別室と収骨室、炉前ホールの機能が一体となった部屋を火葬炉2基に対し1室設置しています。

他のご遺族と錯綜しないプライバシーが確保された厳粛な空間で、大切な方との最後のお別れを行って頂きます。

「奈良市斎苑旅立ちの杜」火葬炉

華美な装飾を廃止し、普遍性のある厳粛で静ひつな葬送空間とし、故人の尊厳やご遺族・会葬者の心情に配慮します。

環境保全に配慮した最新式の設備で、co2排出量が少なく環境にやさしいLPガスを燃料としています。

「奈良市斎苑旅立ちの杜」多目的室

直葬や小規模なお別れに対応する多目的室。

特殊な事情による直葬に対応できるよう車寄せに面して設置。

小規模なお別れが行え、遺族控室や僧侶控室を併設します。

「奈良市斎苑旅立ちの杜」待合ホール

火葬時間中の待合等に利用できます。

目の前に高円山を、遠くに奈良の街並みを眺めながら、静かな時間を過ごせます。

奈良の葬儀関係→奈良・おくやみ

奈良市の情勢

奈良は、710尼「平城京」として都が開かれ、シルクロードの東の終着駅として天平文化の華を咲かせ、かって日本の首都だった70余年の間、政治経済の中心地としておおいに栄えました。

最盛期には人口が10万人いたと言われています。

784年に都が長岡京に移った後も平城京を飾った諸大寺はそのまま残され、「南都」と呼ばれるようになり、社寺の都として生まれ変わりました。

11世紀から12世紀にかけて東大寺、興福寺、春日大社、元興寺などの社寺が勢力をもち、社寺の仕事に携わる人や農民が住む町が境内の外に出来、それらは、「郷」と呼ばれました。

12世紀後半の戦火によって多くの社寺や郷が損壊を受けましたが、復興事業が活発に進められ、郷は以前にもまして充実し、今日の奈良の原型が形作られました。

15世紀後半には応仁の乱を避けて、京都の貴族や商人が奈良に疎開してきたこともあり、京都との関係は一層親密になりました。

又、自治都市「堺」との交流も深まり、商業や手工業が発達しました。

16世紀初めには東大寺、興福寺といった支配を超えて郷と郷との連合が進み、1567年の戦乱で東大寺大仏殿は再び焼失しましたが、郷民によるまちづくりが発展し、1595年の文禄検知によって、近世の奈良町が成立しました。

明治維新には廃仏毀釈により多くの寺院が衰退し、廃藩置県の後奈良県は一時期、堺県や大阪府に合併されましたが、1887年には奈良県庁が奈良町に復帰し、1898年に人口29,986人、面積23,44㎢の規模で奈良市制が施行されました。

1892年にJR関西線が開通しました。

1914年には、奈良・大阪間が開通しました。

2005年4月には、奈良市、月ヶ瀬村、などが合併し新生「奈良市」が誕生しました。

奈良市の位置

奈良市は、奈良県の北端に位置し、西は生駒山、南は大和郡山市、天理市、桜井市、東は宇陀市・山辺郡山添村・三重県伊賀市、北は京都府に接しています。

奈良市は、東西33,51㎞、南北22,22㎞、面積は276,94㎢で奈良県の総面積の7,5%を占めています。

奈良市の人口など(令和5年1月1日現在)

人口:351,418人、世帯数:166,772世帯

檀家としてのお付き合い不要

葬儀(家族葬)後の法事

葬儀・家族葬後に執り行う法事・法要

お葬式となった場合、お葬式を執り行うのも大変ですが、お葬式後も仏壇が無い場合は仏壇購入、故人が旅立っていかれるという四十九日法要、その他の法事・法要・納骨など色々な仏事ごと(色々な法要)を行わなければなりません。

又、亡くなられた方によっては、その後遺産問題、財産分け、住宅問題、保険関係など色々な事柄を処理していかなければならないと思います。

葬儀と中陰法要の関係

人として生きている限り、いつかは命絶えるのですから葬儀は欠かせないものです。

又、人として生きてきた限り、やはり先人の追善供養は必要なものですので、葬儀と法要は切り離せないものです。

葬儀直後

葬儀式、火葬を終えた後、自宅に戻ってきた遺骨は、葬儀社などが用意した中陰壇に安置します。

中陰壇には、三具足や白木の位牌、供物、遺影を置きます。

この中陰壇は、お仏壇の横に設置します。

初七日など法要はお仏壇の前でします。

只、習俗では、死後四十九日の中陰の間は、死者の行き先が定まらないとされていますので、中陰の間は中陰壇の前でお勤めしてもよいでしょう。

浄土真宗では、即仏といってお浄土に行かれているのですから、死者は行き先に迷ってはいないという教えです。

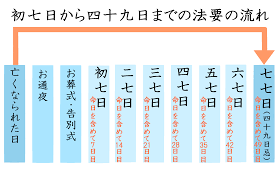

初七日法要

初七日法要とは、亡くなられてから数えて七日目に行う法要です。

亡くなられてから四十九日間のことを中陰といいますが、この七日ごとに法要を行う最初の 七日目の法要の日を初七日法要といいます。

葬儀と満中陰法要

葬儀後の満中陰法要(四十九法要)

中陰とは、人が亡くなつてから四十九日間のことをいいます。

人が亡くなった時、七日毎に、初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日、と法要を勤めます。

この七七日を、満中陰法要といいます。

或いは四十九日法要ともいいます。

中陰の七日ごとの法要は、家族そろって法要を行い、満中陰法要(四十九日法要)は、遺族、近親者が揃ってお勤めをします。

満中陰法要(四十九法要)後

① 満中陰法要(四十九法要)後は、中陰壇を取り除きます。

② 浄土真宗は「位牌」がありませんので、お仏壇での位牌使用はありません。

只、位牌の代わりとして過去帳を使用します。

③ 遺影はしまっておいてもいいですし、お仏壇の真上を避けた所にかけてもいいでしょう。

④満中陰までの間は、お花は華美なものを避け、満中陰法要後は普段通りのお花を飾ればいいでしょう。

中陰・初七日法要

中陰法要とは、亡くなられて七日毎に行う法要のことです。葬儀後にまず、執り行うのが初七日法要です。

高度経済成長期頃から、この初七日法要は、葬儀・骨上げ後の当日に執り行われていました。

最近では、葬儀式内で葬儀式のお経に引き続いて初七日法要のお経をあげ、初七日法要として執り行われるようになってきております。(式中初七日法要)

中陰・満中陰法要

葬儀後の満中陰法要(四十九法要)

中陰とは、人が亡くなつてから四十九日間のことをいいます。

人が亡くなった時、七日毎に、初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日、と法要を勤めます。

この七七日を、満中陰法要といいます。

お葬式(葬儀)に於いて、葬儀費用の軽減を行うためには安い(格安)お布施のお坊さんに依頼することです。

「お葬式&お坊さん」は、

格安(安い)お布施を実現

各種法事・法要

お盆・初盆

お盆とは、目連尊者の故事に由来する、夏に行われる祖先の霊を祀る一連の行事をいいます。

亡くなられて最初のお盆を「初盆」といいます。

お盆は、日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した行事です。

お盆は、8月13日から15日の期間に行われていますが、東京方面では7月当初頃より行われています。

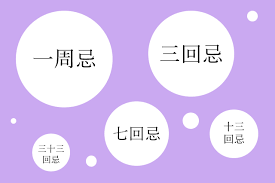

年忌法要

亡くなられた翌年から、祥月命日に行う仏事を年忌法要といいます。

年忌法要には、

一周忌法要・・死亡の翌年に行います。

三回忌法要・・死亡の年を1年として数えますので、1周忌の翌年に行います。

七回忌法要・・死亡の年を1年として数えて行う法要です。

その後は、十三回忌法要、十七回忌法要、二十五回忌法要、三十三回忌法要、五十回忌法要となり、五十回忌法要後は、五十年目ごとに行います。

以降は、五十回忌、百回忌となります。

納骨法要

納骨法要とは、お骨をお墓に納めることで、お坊さんによるお経・参列者によるお焼香などを執り行う一連の法要儀式をいいます。

納骨は、四十九日後に執り行います。

期限については、いついつまでという期限はありません。

入仏法要

お仏壇を新しくしたり、ご本尊を新しくお迎えするときに、入仏式というお祝いをします。

このことが入仏法要です。

一般的には、「お性根入れ」と呼んでいます。

お仏壇を購入することや納入する日について様々なことをいう人がいますが、気にすることはありません。

遷仏法要

お仏壇を移動させる場合、或はどうしてもお仏壇を処分するときには、僧侶の読経を行います。

このことを遷仏法要といいます。

一般的には、「お性根抜き」と言っています。

法事・法要は葬儀後の儀式

葬儀は、故人に対する追善回向の仏事や、単なる告別の式ではなく、遺族・知友が相集い、故人を追憶しながら、人生の無常のことわりを聞法して、仏縁を深める報謝の仏事です。

つまり、故人を偲び仏縁を頂いてお釈迦さまに残された者を見守って頂くための儀式なのです。

一般的に法要は、遺族が故人の供養をと行うものです。

法要を行うことによって、故人は極楽浄土に往生できるとされています。

故人を供養するためには必要な儀式です。

法要とは、遺族が故人を偲び冥福を祈るために行う追善供養と残された者の幸せを願って行う儀式です。

一般的に法要は「法事」と呼ばれたりしますが、正確にはお経をあげてもらう追善供養を「法要」と呼び、「法事」は追善供養の後の会食を含んだことををいいます。

浄土真宗では、臨終と同時に極楽往生するという考えますので、中陰法要は故人を偲び仏法に接するためのものと考えます。

法事・法要⇒法要

葬儀・法事の読経対応地域