檀家としてのお付き合い不要

安い[ お布施 ]で、いい葬儀

葬儀時のお布施を安く!!

安い【葬儀のお布施】でいい葬儀が絶対できます。葬儀費用を葬儀の基本費用・お布施など個別にみることが大事です。

檀家としてのお付き合いは不要です。

お電話ください。

「お葬式&お坊さん」

☎072-772-7422

お坊さん、どのお葬式でも対応

近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、

お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀にも対応します。

葬儀・法事

「お葬式とお坊さん」

| ① 葬儀の時のお経(読経) |

| ② 檀家・門徒制度とは? (ア、徳川幕府が寺院を統率) (イ、檀家制度で私たちは、身分保障と布施を行う義務を負う) |

| ③ 葬儀と戒名(法名) |

| ④ 現在のお布施の実態 |

| ⑤ 葬儀(家族葬)後の法事・法要 |

お葬式(葬儀)

お葬式とお坊さんでいい葬儀!!

お葬式は、昔から行われているお葬式&お坊さん(読経)で執り行いましょう。

葬儀の時のお経(読経)

私たちは昔から、葬儀(お葬式)にはお経をあげてお葬式を執り行います。

お経には、故人を成仏(じょうぶつ)して頂く・残された遺族などの傷んだ心を癒すという働きがあると言われています。

葬儀と告別式

葬儀とは、亡くなった時に行う葬送の儀式です。

つまり、葬儀とは、あの世に亡くなった人を送る儀式で、僧侶などが中心(葬儀は仏教が起源)となって行います。

それに対し、告別式は、故人を偲び、親戚縁者・近親者などが行う式典です。

一昔までは、葬儀と告別式は別々に行われていましたが、現在は区別なく「葬儀・告別式」として、同時に行われています。

葬儀は、良心的お坊さんに読経依頼

お葬式(葬儀)に於いて、葬儀費用の軽減を行うためには安い(格安)お布施の良心的お坊さんに依頼することです。

「お葬式&お坊さん」は、

格安(安い)お布施を実現

檀家・門徒制度とは?

檀家制度は悪しき慣習

檀家制度は、お寺がそれぞれの檀家の葬祭供養を独占的に執り行うことを条件に結ばれたお寺と檀家の関係をいいます。この檀家制度は、「寺請け制度」或は「寺壇制度」ともいいます。

この檀家制度は、江戸幕府の宗教統制制度の政策から生まれたもので、家や祖先崇拝の側面も持っています。

檀家とは、「家」という意味です。

檀家は特定のお寺に所属し、葬祭供養の一切をそのお寺に任せ、布施を払う。

この布施を梵語では「壇那」と言い、檀家が所属するお寺を「檀那寺」と言います。

寺請け制度の檀家制度は、お寺の権限が強く、檀家はお寺に人身支配されていたほどの力関係でありました。

お寺は、常時の参拝や年忌・命日法要などを檀家の義務と説き、その他にもお寺の改築費用や本山上納金などの名目で経済的負担を檀家に強いてきました。

今日の彼岸のお墓参りやお盆の法事は、檀家制度によって確立したと言えます。

この檀家制度は、江戸幕府の他の宗教政策もあって、お寺は社会的基盤を強固なものにすることが出来たのです。

参考→檀家制度

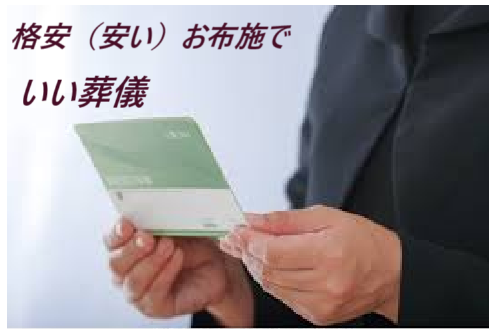

徳川幕府が寺院を統率

寺院諸法度(お寺の統率)

徳川家康は、政権基盤を盤石なものとするために、1601年に、「寺院諸法度」を各宗派に通達した。

この寺院諸法度は、寺院を武装解除させ、治外法権を剝奪して、寺社奉行に、各宗の寺を本山から末寺と序列化して統率させたのです。

檀家制度で

身分保障と布施を行う義務

徳川幕府は、我々民衆に対しては檀家・門徒制度(寺請制度)を定め、居住地にある寺院を旦那寺として、その寺の檀家となることを義務付けました。

幕府はこのように仏教を国教として、仏教を人民統治に利用したのです。

旦那寺は、檀家の葬祭供養を行うほか、檀家の身分を保証しました。

檀家には、旦那寺に布施を施す義務が課せられました。

お寺が民衆を管理⇒檀家制度

葬儀と戒名(法名)

葬儀と戒名(法名)のつながり

人が亡くなれば、人の死に対する儀式を行ってきました。

そして、私達は古来より仏教国で、仏教を信じる心を育んできました。

その信心深い性格を先人より受け継ぎ現代に至っています。

そのようなことから、お葬式に際しては、戒名(法名を)付けられる方が殆どとなっております。

最近では葬儀に於いて、亡くなった方が仏門に入ったということで戒名が授けられるようになりました。

お葬式(葬儀)に於いて、葬儀費用の軽減を行うためには安い(格安)お布施のお坊さんに依頼することです。

「お葬式&お坊さん」は、

格安(安い)お布施を実現

戒名の歴史

戒名は、中国仏教に遡ると言われています。現代のように葬儀に欠かせないものとなったのは、江戸時代に入ってからです。徳川幕府の政策の一環として「檀家制度」が実施され、民衆は必ず、どこかの寺院に属さなければなくなりました。庶民の葬儀も僧侶が執り行うようになったことから、死後に戒名を付けるという事が根付いてきました。

葬儀と戒名(法名)

戒名とは、

厳しい戒律を守って仏の教えに帰依した人が頂く名前です。

詳しく言えば修行をして、経典を学び、仏教を教学した証として与えられるものなのです。

戒名は、本来ならば生前に与えられるものなのですが、仏教離れなどから殆どの方が生前にいただく人は少なくなって、亡くなってから頂く人が殆どとなりました。

浄土真宗は戒名ではなく法名といいます。

お布施⇒参考資料

真言宗・天台宗・臨済宗・曹洞宗・浄土宗は「戒名」と言います。

浄土真宗では、「法名」と言います。

戒名の構成

戒名は、「院号」「道号」「戒名」「位号」で構成されます。

例えば、【 ○○院●●□□居士 】

○○が院号 ●●が道号 □□が戒名 居士が位号

戒名の種類

戒名は、「位号」と呼ばれることもあり、戒名には位(ランク)があります。位は、「院号」と「位号」の部分によって示され、基本的に寺院や社会への貢献度によって決められるものです。

信士・信女信士(しんし、しんじ)は男性に、信女(しんにょ)は、女性に付けられる位号です。信士・信女は、仏教を信仰している人を意味し、戒名の中では標準的な位号となります。

居士・大姉居士(こじ)は、男性に、大姉(たいし)は、女性に付けられる位号です。居士・大姉は、信士・信女よりも仏教に対する信仰度や寺院への貢献度が高かった方に対して授けられる位号です。以前は、貴族や武家など上流階級の家柄の方のみが対象とされた位号といわれています。

院居士・院大姉院居士(いんこじ)は、男性に、院大姉(いんたいし)は、女性に付けられる位号です。「院」は、建物を表わす言葉で、出家した皇族が寺院に付属して建てた住居を意味しています。もともとは、皇族かその関係者に対してのみ院居士・院大姉は授けられた位号です。現在は、本堂建立に多大な貢献を行うに匹敵するような功績があった人に授けられる位号という意味合いとなっています。

院殿居士・院殿大姉院殿居士(いんでんこじ)は、男性に、院殿大姉(いんでんたいし)は、女性に付けられる位号です。院居士・院大姉よりも更に寺院に対する大きな貢献があった方に対して授けられます。その他、寺院を超えて宗派全体や社会全体に功績があった方にも授けられることがあります。

戒名(法名)が用いられる時

1、白木の仮位牌

2、本位牌

3、過去帳

4、お墓に刻印

戒名(法名)のお布施額

戒名は、位号と呼ばれることもあり、位(ランク)があります。

戒名のランクは基本的には寺院や社会への貢献度によって決められます。

この戒名(法名)の授与に当たって、ランクによりお布施額に違いがあります。

浄土真宗の法名のお布施額

浄土真宗では戒律がないため、戒名ではなく「法名」です。浄土真宗は、他宗派の道号にあたる部分がありません。

この部分に「釋(しゃく)」という字が入ります。

「釋」「釋尼」で、お布施は一般的に2万円です。

院号は、本山院号が30万円となっています。

曹洞宗など浄土真宗以外の戒名のお布施額

信士・信女

信士(しんし、しんじ)は男性に、信女(しんにょ)は女性に付けられる位号です。

信士・信女は仏教を信仰している人を意味していて、戒名の位の中では一般的な位号となります。

信士・信女 を頂く場合の御布施は、約20万円~30万円と言われています。

居士・大姉

居士(こじ)は男性に、大姉(たいし)は女性に付けられる位号です。

信士・信女よりも仏教に対する信仰度や寺院への貢献度が高かった方に対して授けられる位号です。

元々は、貴族や武家など上流階級の者のみが対象とされた位号といわれています。

居士・大姉を頂く場合の御布施は、約40万円~60万円と言われています。

院居士・院大姉

院居士(いんこじ)は男性に、院大姉(いんたいし)は女性に付けられる位号です。

「院」は建物を表わす言葉で、住居を意味しているように、もともとは皇族の方などに対してのみ院居士・院大姉は授けられた位号です。

現在は、本堂建立に多大な貢献・功績があった人に授けられる位号となっています。

院居士・院大姉を頂く場合の御布施は、約80万円~100万円と言われています。

院殿居士・院殿大姉

院殿居士(いんでんこじ)は男性に、院殿大姉(いんでんたいし)は女性に付けられる位号です。

院居士・院大姉よりも更に寺院に対する大きな貢献があった方に対して授けられます。

又、寺院を超えて宗派全体や社会全体に功績があった方にも授けられることがあります。

院殿居士・院殿大姉を頂く場合の御布施は、約100万円~300万円以上と言われています。

※注)戒名料は、あくまで一般的に言われている金額であって、依頼される場合はその宗派の寺院などに、色々相談される方が無難だと思います。

お布施

包むの!!

お布施の意義

お布施とは、梵語「ダーナ」の訳語であって、「施しをする」「施しを与える」という意味です。

言い換えれば、お布施とは、自分以外の人に自分の物を分け与えていく行為という事です。

金銭に限らず、優しい声をかけたり笑顔で人に接したりすることも「布施」とされます。

「お布施は」大別して次の3つです。

1、 法施

法を施すこと。法とは仏法のことです。

人間が生きる上で最も大切な人生をいかに生きるか、という問題を解決する教えであり、生きる支えとなる法(仏法)を施すことです。

又、人々と共にみ教えを味わうことも「法施」と言っています。

2 、財施

お金や物によって、施しをすることです。

困っている人に物心両面で支えることでもあります。

私達、僧侶へのお布施は、労働報酬ではなく阿弥陀如来さまにお供えさせて頂くという事なのです。実質は労働報酬となっていますが。

3 、無畏施

心身に恐れを懐く人を癒し、慰めを与え、その畏怖を取り除くことです。

※生前に戒名(法名)授与されていない方は、葬儀のお際に戒名(法名)授与となりますが、「戒名(法名)授与のお布施」が必要です。

お葬式(葬儀)に於いて、葬儀費用の軽減を行うためには安い(格安)お布施のお坊さんに依頼することです。

「お葬式&お坊さん」は、

格安(安い)お布施を実現

現在のお布施の実態

お布施とは、施しをするという意味ですが、現代では葬儀時など僧侶に読経依頼を行った時に支払う対価となっています。

葬儀(お葬式)の時のお布施に価格差

葬儀(お葬式)の時のお布施

価格差に注意!!

お布施は、読経する場面の数によって、お布施の金額が異なります。

又、読経の依頼先によっても、お布施の金額が大きく違います。

お布施の金額に差(要注意)

| 一般葬の葬儀のお布施 | お布施額 |

| お寺へ直接依頼・お寺のお布施 | 25万円~45万円 |

| 斡旋業者(ネットで探す)のお布施 | 20万円前後 |

| 1日葬の葬儀のお布施 | お布施額 |

| お寺へ直接依頼・お寺のお布施 | 受け付けない |

| 斡旋業者(ネットで探す)のお布施 | 10万円~25万円前後 |

| 火葬式の葬儀のお布施 | お布施額 |

| お寺へ直接依頼・お寺のお布施 | 受け付けない |

| 斡旋業者(ネットで探す)のお布施 | 5万円~10万円前後 |

お布施⇒参考資料

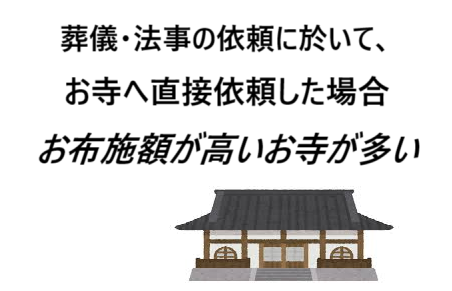

檀家・門徒制度でお寺に依頼すれば、

お布施は高額

日本は昔より葬儀(お葬式)となれば、仏式で行っていました。

又、江戸時代に始まった檀家・門徒制度によって葬式となればまずお寺に連絡しておりました。

この名残から、お寺に直接お葬式の読経を依頼すれば、そのお寺お寺の考えによって、お布施が決められ高額なお布施のようです。

スマホなどネットで依頼すれば、

ほぼ平均的!!

近年、お寺離れが進み葬儀(お葬式)となった場合、お寺に直接依頼するのではなく、スマートフォンなどネットでお坊さん・葬儀社を探す人が多くなってきています。

この場合、スマートフォンの1つの画面から探しますので「お布施の金額の比較」が出来ますので、ほぼ各社、お布施額は平均的金額になっています。

依頼に当たって

お布施額を聞いてから依頼(重要)

高額お布施に注意!!

お布施額は、依頼先のお寺・お坊さん・斡旋業社・葬儀社のそれぞれによってお布施額に違いがあります。

身内にお葬式になると予想される場合、事前にお布施額を調べておくことも必要です。

要注意 !!

お布施額に紹介料が含まれている!

お坊さんの読経は、紹介料を取られないようにするのが安くつきます。

お布施のお渡し方法

お布施の方法

お布施は、葬儀・法事・結婚式・報恩講など、お坊さんに仏事をお勤めして頂いた時に「お布施」をします。

僧侶にお渡しするのは、慣例的に「お布施」「お車料」「お膳料」です。

表書きは封の上に、「御布施」「御車料」「御膳料」と書きます。

下には、施主の名前を書きます。

月忌参りや日常的な法要は「お布施」だけでもよいと思います。

只、遠方になる時は「お車料」を包むのがよいと思います。一応、「お布施」は、僧侶の労働報酬ではないと言われていますので、表書きに「お経料」「回向料」「供養料」などの記載はしないという事になっています。

袋や封筒は、市販のものでも手製のものでも構いません。

水引については、地域によって異なるという事もありまし、特に規定はありません。

一応、慣習的には葬儀は、黒・白や黒・銀、慶事は、紅・白や金・銀です。

年忌法要は、黒・白や黄・白が多いと思います。

又、水引の無い封筒を使用しても問題はありません。

葬儀(家族葬)後の法事

葬儀・家族葬後に執り行う法事・法要

お葬式となった場合、お葬式を執り行うのも大変ですが、お葬式後も仏壇が無い場合は仏壇購入、故人が旅立っていかれるという四十九日法要、その他の法事・法要・納骨など色々な仏事ごと(色々な法要)を行わなければなりません。

又、亡くなられた方によっては、その後遺産問題、財産分け、住宅問題、保険関係など色々な事柄を処理していかなければならないと思います。

葬儀と中陰法要の関係

人として生きている限り、いつかは命絶えるのですから葬儀は欠かせないものです。

又、人として生きてきた限り、やはり先人の追善供養は必要なものですので、葬儀と法要は切り離せないものです。

葬儀直後

葬儀式、火葬を終えた後、自宅に戻ってきた遺骨は、葬儀社などが用意した中陰壇に安置します。

中陰壇には、三具足や白木の位牌、供物、遺影を置きます。

この中陰壇は、お仏壇の横に設置します。

初七日など法要はお仏壇の前でします。

只、習俗では、死後四十九日の中陰の間は、死者の行き先が定まらないとされていますので、中陰の間は中陰壇の前でお勤めしてもよいでしょう。

浄土真宗では、即仏といってお浄土に行かれているのですから、死者は行き先に迷ってはいないという教えです。

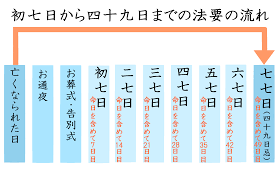

初七日法要

初七日法要とは、亡くなられてから数えて七日目に行う法要です。

亡くなられてから四十九日間のことを中陰といいますが、この七日ごとに法要を行う最初の 七日目の法要の日を初七日法要といいます。

葬儀と満中陰法要

葬儀後の満中陰法要(四十九法要)

中陰とは、人が亡くなつてから四十九日間のことをいいます。

人が亡くなった時、七日毎に、初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日、と法要を勤めます。

この七七日を、満中陰法要といいます。

或いは四十九日法要ともいいます。

中陰の七日ごとの法要は、家族そろって法要を行い、満中陰法要(四十九日法要)は、遺族、近親者が揃ってお勤めをします。

満中陰法要(四十九法要)後

① 満中陰法要(四十九法要)後は、中陰壇を取り除きます。

② 浄土真宗は「位牌」がありませんので、お仏壇での位牌使用はありません。

只、位牌の代わりとして過去帳を使用します。

③ 遺影はしまっておいてもいいですし、お仏壇の真上を避けた所にかけてもいいでしょう。

④満中陰までの間は、お花は華美なものを避け、満中陰法要後は普段通りのお花を飾ればいいでしょう。

中陰・初七日法要

中陰法要とは、亡くなられて七日毎に行う法要のことです。葬儀後にまず、執り行うのが初七日法要です。

高度経済成長期頃から、この初七日法要は、葬儀・骨上げ後の当日に執り行われていました。

最近では、葬儀式内で葬儀式のお経に引き続いて初七日法要のお経をあげ、初七日法要として執り行われるようになってきております。(式中初七日法要)

中陰・満中陰法要

葬儀後の満中陰法要(四十九法要)

中陰とは、人が亡くなつてから四十九日間のことをいいます。

人が亡くなった時、七日毎に、初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日、と法要を勤めます。

この七七日を、満中陰法要といいます。

お葬式(葬儀)に於いて、葬儀費用の軽減を行うためには安い(格安)お布施のお坊さんに依頼することです。

「お葬式&お坊さん」は、

格安(安い)お布施を実現

各種法事・法要

お盆・初盆

お盆とは、目連尊者の故事に由来する、夏に行われる祖先の霊を祀る一連の行事をいいます。

亡くなられて最初のお盆を「初盆」といいます。

お盆は、日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した行事です。

お盆は、8月13日から15日の期間に行われていますが、東京方面では7月当初頃より行われています。

年忌法要

亡くなられた翌年から、祥月命日に行う仏事を年忌法要といいます。

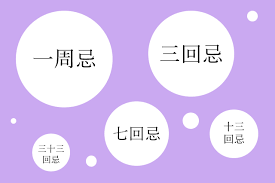

年忌法要には、

一周忌法要・・死亡の翌年に行います。

三回忌法要・・死亡の年を1年として数えますので、1周忌の翌年に行います。

七回忌法要・・死亡の年を1年として数えて行う法要です。

その後は、十三回忌法要、十七回忌法要、二十五回忌法要、三十三回忌法要、五十回忌法要となり、五十回忌法要後は、五十年目ごとに行います。

以降は、五十回忌、百回忌となります。

納骨法要

納骨法要とは、お骨をお墓に納めることで、お坊さんによるお経・参列者によるお焼香などを執り行う一連の法要儀式をいいます。

納骨は、四十九日後に執り行います。

期限については、いついつまでという期限はありません。

入仏法要

お仏壇を新しくしたり、ご本尊を新しくお迎えするときに、入仏式というお祝いをします。

このことが入仏法要です。

一般的には、「お性根入れ」と呼んでいます。

お仏壇を購入することや納入する日について様々なことをいう人がいますが、気にすることはありません。

遷仏法要

お仏壇を移動させる場合、或はどうしてもお仏壇を処分するときには、僧侶の読経を行います。

このことを遷仏法要といいます。

一般的には、「お性根抜き」と言っています。

法事・法要は葬儀後の儀式

葬儀は、故人に対する追善回向の仏事や、単なる告別の式ではなく、遺族・知友が相集い、故人を追憶しながら、人生の無常のことわりを聞法して、仏縁を深める報謝の仏事です。

つまり、故人を偲び仏縁を頂いてお釈迦さまに残された者を見守って頂くための儀式なのです。

一般的に法要は、遺族が故人の供養をと行うものです。

法要を行うことによって、故人は極楽浄土に往生できるとされています。

故人を供養するためには必要な儀式です。

法要とは、遺族が故人を偲び冥福を祈るために行う追善供養と残された者の幸せを願って行う儀式です。

一般的に法要は「法事」と呼ばれたりしますが、正確にはお経をあげてもらう追善供養を「法要」と呼び、「法事」は追善供養の後の会食を含んだことををいいます。

浄土真宗では、臨終と同時に極楽往生するという考えますので、中陰法要は故人を偲び仏法に接するためのものと考えます。

法事・法要⇒法要

葬儀・法事の読経対応地域