檀家としてのお付き合い不要

安い[ お布施 ]で、いい葬儀

葬儀時のお布施を安く!!

安い【葬儀のお布施】でいい葬儀が絶対できます。葬儀費用を葬儀の基本費用・お布施など個別にみることが大事です。

檀家としてのお付き合いは不要です。

お電話ください。

「お葬式&お坊さん」

☎072-772-7422

現在のお布施の実態

お布施とは、施しをするという意味ですが、現代では葬儀時など僧侶に読経依頼を行った時に支払う対価となっています。

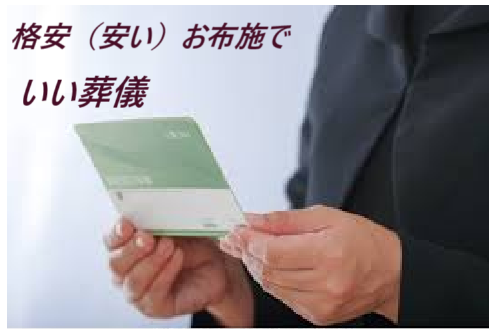

葬儀の時のお布施に価格差※注意

お布施は、読経する場面の数によって、お布施の金額が異なります。又、読経の依頼先によっても、お布施の金額が大きく違います。

「お葬式&お坊さん」は低額・格安お布施

| 一般葬の葬儀のお布施 | お布施額 |

| お寺へ直接依頼・お寺のお布施 | 25万円~45万円 |

| 斡旋業者(ネットで探す)のお布施 | 20万円前後 |

| 「お葬式&お坊さん」のお布施 | 12万円 |

| 1日葬の葬儀のお布施 | お布施額 |

| お寺へ直接依頼・お寺のお布施 | 受け付けない |

| 斡旋業者(ネットで探す)のお布施 | 10万円前後 |

| 「お葬式&お坊さん」のお布施 | 6万円 |

| 火葬式(炉前葬)の葬儀のお布施 | お布施額 |

| お寺へ直接依頼・お寺のお布施 | 受け付けない |

| 斡旋業者(ネットで探す)のお布施 | 8万円前後 |

| 「お葬式&お坊さん」のお布施 | 4万円 |

お布施⇒参考資料

「お葬式、お葬式&お坊さん」でいい葬儀!!

お葬式は、昔から行われているお坊さんのお経(読経)で執り行いましょう。

お布施

お布施の意義

お布施とは、梵語「ダーナ」の訳語であって、「施しをする」「施しを与える」という意味です。

言い換えれば、お布施とは、自分以外の人に自分の物を分け与えていく行為という事です。

金銭に限らず、優しい声をかけたり笑顔で人に接したりすることも「布施」とされます。

「お布施は」大別して次の3つです。

1、 法施

法を施すこと。法とは仏法のことです。

人間が生きる上で最も大切な人生をいかに生きるか、という問題を解決する教えであり、生きる支えとなる法(仏法)を施すことです。

又、人々と共にみ教えを味わうことも「法施」と言っています。

2 、財施

お金や物によって、施しをすることです。

困っている人に物心両面で支えることでもあります。

私達、僧侶へのお布施は、労働報酬ではなく阿弥陀如来さまにお供えさせて頂くという事なのです。実質は労働報酬となっていますが。

3 、無畏施

心身に恐れを懐く人を癒し、慰めを与え、その畏怖を取り除くことです。

※生前に戒名(法名)授与されていない方は、葬儀のお際に戒名(法名)授与となりますが、「戒名(法名)授与のお布施」が必要です。

檀家・門徒制度でお寺に依頼すれば、お布施は高額

日本は昔より葬儀(お葬式)となれば、仏式で行っていました。

又、江戸時代に始まった檀家・門徒制度によって葬式となればまずお寺に連絡しておりました。

この名残から、お寺に直接お葬式の読経を依頼すれば、そのお寺お寺の考えによって、お布施が決められ高額なお布施のようです。

スマホなどネットで依頼すれば、ほぼ平均的!!

お布施金額の比較が出来る

近年、お寺離れが進み葬儀(お葬式)となった場合、お寺に直接依頼するのではなく、スマートフォンなどネットでお坊さん・葬儀社を探す人が多くなってきています。

この場合、スマートフォンの1つの画面から探しますので「お布施の金額の比較」が出来ますので、ほぼ各社、お布施額は平均的金額になっています。

依頼に当たって

お布施額を聞いてから依頼(重要)

お布施額は、依頼先の・お寺・お坊さん・斡旋業社・葬儀社のそれぞれによってお布施額に違いがあります。

身内にお葬式になると予想される場合、事前にお布施額を調べておくことも必要です。

要注意 !!

お布施額に紹介料が含まれている!

お坊さんの読経は、紹介料を取られないようにするのが安くつきます。

お布施のお渡し方法

お布施の方法

お布施は、葬儀・法事・結婚式・報恩講など、お坊さんに仏事をお勤めして頂いた時に「お布施」をします。

僧侶にお渡しするのは、慣例的に「お布施」「お車料」「お膳料」です。

表書きは封の上に、「御布施」「御車料」「御膳料」と書きます。

下には、施主の名前を書きます。

月忌参りや日常的な法要は「お布施」だけでもよいと思います。

只、遠方になる時は「お車料」を包むのがよいと思います。一応、「お布施」は、僧侶の労働報酬ではないと言われていますので、表書きに「お経料」「回向料」「供養料」などの記載はしないという事になっています。

袋や封筒は、市販のものでも手製のものでも構いません。

水引については、地域によって異なるという事もありまし、特に規定はありません。

一応、慣習的には葬儀は、黒・白や黒・銀、慶事は、紅・白や金・銀です。

年忌法要は、黒・白や黄・白が多いと思います。

又、水引の無い封筒を使用しても問題はありません。

葬儀・法事の読経対応地域