葬儀社とお坊さんは別々に依頼

良心的なお坊さん=安いお布施

お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう

別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります

葬儀社とお坊さん別々依頼が、

お布施が低額ですむ

葬儀の時、葬儀社とお坊さんは別々に依頼しないとお布施内に「お坊さんの紹介料(斡旋料)」が含まれている場合があります。

お坊さん、

どのお葬式・どの葬儀社にも対応

近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、

お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します。

(お葬式&お坊さん ℡ 072-772-7422)

良心的なお坊さん

良心的なお坊さん=安いお布施

元警察官・現僧侶が葬儀(お葬式)・法事・法要のお勤めをします。

お葬式(葬儀)・法事・法要に

良心的な「お葬式&お坊さん」

℡ 072-772-7422 にご連絡下さい。

葬儀社は何処に?

「お葬式&お坊さん」に聞く

必ず、葬儀社とお坊さんは、別々に依頼を!

お葬式(葬儀)となった場合、葬儀社とお坊さんは別々に依頼しましょう。葬儀方法は3方法で、そのうち1つの方法を選んで葬儀を行います。お坊さんの読経(お経)は、いずれの方法でも対応します。

火葬場でのお経(火葬式)

葬儀(お葬式)となった場合、葬儀式(告別式)を行わなくてもご遺体を火葬する前に一度はお坊さんにお経をあげて頂きましょう。火葬場でお経をあげる葬儀(お葬式)を火葬式(直葬)といいます。

葬儀社とは別に、良心的お坊さん(お葬式&お坊さん ℡ 072-772-7422)に依頼しましょう。

※お布施

葬儀式無しでも、お経はあげる

死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう。

参考→読経

葬儀社とお坊さんの依頼方法

葬儀社とお坊さんは別々に依頼

お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼のこと

お葬式・家族葬は、お葬式後の法事・法要を考えて依頼しましょう

檀家としてのお付き合い不要

「お葬式&お坊さん」は、檀家としてのお付き合いは不要です。その時々のお付き合いです。

「お葬式・法事」お坊さんに直接依頼

|  |

檀家制度は不要というお坊さんに直接依頼⇔「お葬式&お坊さん」

お寺とお付き合いの無い方

檀家(だんか)で無い方

葬儀の際、お寺とのお付き合いの無い方は良心的僧侶に依頼しましょう。

檀家制度にこだわらない方も良心的僧侶に依頼しましょう。

お布施は安く、資格有る良心的お坊さんに依頼しましょう。

豊中・葬儀前の枕経(まくらぎょう)

葬儀社依頼前のお経

枕経(まくらぎょう)

枕経とは、亡くなって何をおいても、直ぐにあげるお経なのです。

勿論、葬儀社に依頼する前にあげるお経です。

葬儀前の大切なお経

枕経は、葬儀前のお経

枕経は本来、亡くなろうとする者が、死の間際に、お釈迦さまに対して「ありがとうございました。娑婆では大変お世話になりました。」と、あげるお経なのです。

臨終を迎えようとする者があげるお経ですので「臨終勤行」とも言います。

死を迎えようとする者が、中々自分ではお経をあげにくいため、僧侶がその者に代わって、その者の枕元でお経をあげるのです。

故に、枕経と言います。

安い[ お布施 ]で、いい葬儀

葬儀時のお布施を安く!!

安い【葬儀のお布施】でいい葬儀が絶対できます。葬儀費用を葬儀の基本費用・お布施など個別にみることが大事です。

檀家としてのお付き合いは不要です。

お電話ください。

「お葬式&お坊さん」

☎072-772-7422

豊中・葬儀・法事・お坊さんの読経

豊中・葬儀関係

お坊さんの読経(お経)は

葬儀社とは別依頼

豊中は、規格葬儀を行っています。

規格葬儀とは、豊中市が定める規格や料金に従い、豊中市が指定した葬儀業者が執り行う低廉かつ簡素で厳粛な葬儀です。

斎場(火葬場)は1ヶ所あります。

葬儀式場は、斎場(火葬場)への併設や市の葬儀式場はありません。市の式場はありませんが「家族葬」他の市にもれず行うことが出来ます。

市の管理する墓園はあります。又、葬祭費の支給があります。

豊中市役所

〒561-8501豊中市中桜塚3丁目1番1号

豊中の人口・世帯数

令和4年(2022年)2月1日現在の推計人口および世帯数

世帯数:177,933世帯

人口:400,741人

身内が亡くなって行うこと

(臨終から火葬までの手続き)

豊中市役所にまず届け出をすることを念頭に、

① 死亡診断書をもらう

最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。

死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。

② 死亡届の提出

この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。

③ 死体火・埋葬許可書を貰う

死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。

この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。

死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。

事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。

死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。

この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。

※注)市などへの死亡時の手続き

葬儀社が無料で行ってくれることが大半だと思いますが、有料であれば自分自身でも出来ることです。

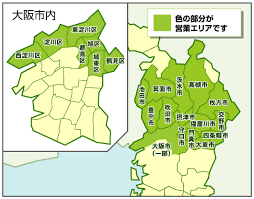

葬儀・法事の読経対応地域

葬儀の時、お坊さん依頼

どうする?

葬儀社は、別々に依頼

火葬場が混んでいる場合

近隣市町村の火葬場を利用

火葬を考える

近年は高齢者社会となって、死亡される方も相当数になっております。

時期によっても違いがありますが、火葬に付すにあたって火葬場が混んでいて、火葬にかなりの日数がかかる場合があります(1週間前後の火葬場待ち等)。

このような場合、近隣市町村で火葬を考えればいいと思います。

豊中は、大阪府の中央部の北側、神崎川を隔て大阪市の北に位置し、東は吹田市、西は尼崎市、伊丹市、北は池田市、箕面市に接しています。

豊中の葬儀

豊中市役所の葬儀取り組み

豊中は、規格葬儀を行っています。

規格葬儀とは、豊中市が定める規格や料金に従い、豊中市が指定した葬儀業者が執り行う低廉かつ簡素で厳粛な葬儀です。

斎場(火葬場)は1ヶ所あります。

葬儀式場は、斎場(火葬場)への併設や市の葬儀式場はありません。

市の管理する墓園はあります。

又、葬祭費の支給があります。

葬儀に際しては、色々な手続きなどがありますので市への問い合わせは必ず必要です。

≪ 死亡に伴う市役所でのお手続き ≫

| 手続きが必要な対象者 | 手続き | 必要なもの |

| 住民登録 世帯主が亡くなり、残った世帯員のうち15歳以上の人数が2名以上の世帯 | 新世帯主の届出 | 手続きする方の本人確認書類 代理人の場合は委任状 |

| 年金 国民年金に加入中又は受給している方 | 各種給付などの請求または届出 | |

| 保険・介護 国民健康保険に加入している方 又は国民健康保険に加入している方の居る世帯の方 | 保険証及び各種 認定証の返還 | ・亡くなった方の被保険者証 ・亡くなった方の各種認定証 ・手続きする方の本人確認書類 ※加入の世帯主(納付義務者)が亡くなった場合は、その世帯の加入者の被保険者証も必要 |

| 保険・介護 後期高齢者医療保険に加入している方 | 保険証及び各種 認定証の返還 | ・亡くなった方の被保険者証 ・亡くなった方の各種認定証 ・手続きする方の本人確認書類 |

| 保険・介護 65歳以上の方 又は介護認定を受けている方 | 介護保険被保険 者証等の返還 | ・亡くなった方の介護保険証 ・亡くなった方の介護保険負担 割合証 ・手続きする方の本人確認書類 |

| 保険・介護 要介護認定申請中の方 | 介護認定申請 取下げ | |

| 保険・介護 国民健康保険に加入している方 | 葬祭費支給申請 | ・葬儀の領収書(宛名フルネーム) ・領収書宛名人の振込先口座が わかるもの ・亡くなった方の被保険者証 (返還済みの場合は不要) ※高額療養費に該当し、振込不能になれば後日、口座変更届を郵送 |

| 保険・介護 指定難病の医療受給者証をお持ちの方 | 医療受給者証 の返還 | |

| 保険・介護 被爆者健康手帳をお持ちの方 | 被爆者手帳 の返還 |

豊中市の規格葬儀

豊中の規格葬儀

規格葬儀とは、豊中市が定める規格や料金に従い、豊中市が指定した葬儀業者が執り行う低廉かつ簡素で厳粛な葬儀です。

○ 規格葬儀を利用できる方

喪主(施主)又は死亡者が豊中市民で、豊中市内で葬儀を執り行う方

○ 規格葬儀の内容

・納棺等遺体の取扱い

・棺箱等の葬祭用品の供給

・祭壇等の飾り付けおよび式事の執行

・火葬の執行

○ 規格葬儀の料金

・標準葬

| 人別 | 規格内容 | 火葬料 | 合計 |

| 大人 | 192,170円 | 10,000円 | 202,170円 |

| 小人 | 188,870円 | 8,000円 | 196,870円 |

・略式葬

| 人別 | 規格内容 | 火葬料 | 合計 |

| 大人 | 98,560円 | 5,000円 | 103,560円 |

| 小人 | 75,460円 | 4,000円 | 79,460円 |

・オプション

| 品目 | 数量 | 単価 |

| ドライアイス | 1日分 | ~8,800円 |

| 寝台車 (10㎞以) | 1台 | ~19,800円 |

| 遺影写真引き伸ばし (額付きカラー) | 1式 | ~27,500円 |

注1、規格内容には、『遺影写真』『霊きゅう車・寝台車』『僧侶謝礼』『粗供養費』『飲食費』『式場使用料』等は含まれていません。

注2、料金は、豊中市規格葬儀取扱店に直接納入してください。

注3、小人とは、12歳未満の方をいいます。

注4、葬儀のうち、一部使用しない場合でも減額はできません。

注5、お申し込みにあたり、規格葬儀利用料金以外にも別途、費用が必要となる場合がありますので、必ず事前に見積り内容を十分に確認した上で、お申し込みください。

お亡くなりになった時(死亡届)

○ 概要

ご親族等が亡くなったときに提出していただく届出です。

死亡届を提出されると、埋火葬許可証が発行されます。

外国籍の方であっても、日本国内で死亡された場合は届出が必要です。

※死亡届は葬儀業者の方が提出される場合が多く、ご葬儀がお済みになっていれば、手続きは終了しています。

○ 届出人

【届け出義務者】

・同居の親族

・同居の親族以外の同居者

・家主・地主・家屋管理人・土地管理人

【届出資格者】届出義務はないが、届出をすることが認められている者

・同居していない親族

・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者

○ 届出地

死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村

○ 届け出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

注)国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に届出してください。

○ 必要なもの

・死亡届

※届書は病院等に置いています。

※届書は右側が死亡診断書(死体検案書)であり、医師が記載したものが病院等から発行されます。

・届出人が後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は裁判所の謄本

○ 注意事項

・届出前に火葬場の予約をしてください。

・世帯主が亡くなった場合は、新世帯主の届出の手続きが必要となる場合があります。

・死亡に伴い、印鑑登録証は自動的に無効となります。

・死亡に伴い、国民健康保険・介護保険・国民年金等についても、手続きが必要となる場合があります。

市役所での手続き案内

おくやみハンドブック(市発行)

ご家族がお亡くなりになると市役所でのお手続き(保険や年金など)が必要となります。

これらの主なお手続きを『おくやみハンドブック』にまとめましたのでご活用ください。

●死亡に伴う手続きについて、お亡くなりになった方が下記の事項に該当する場合は、担当課等にてお手続きが必要になります。

●亡くなられた方の住所が豊中市以外の場合は、住所地でお手続きが必要になるため、お手続きについては住所地の市区町村におたずねください。

●亡くなられた方の状況により、この他にもお手続きが必要になる場合があります。

≪市役所でのお手続き≫

住民登録

| 手続きが必要な対象者 | 手続き | 必要なもの |

| 世帯主が亡くなり、残った世帯員のうち15歳以上の人数が2名以上の世帯 | 新世帯主の届出 | 手続きする方の本人確認書類 代理人の場合は委任状 |

年金

| 国民年金に加入中又は受給している方 ※厚生年金(共済年金) | 各種給付などの請求又は届出 | 保険資格課 国民年金係お問い合わせ |

保険・介護

| 国民健康保険に加入している方又は国民健康保険に加入している方の居る世帯の方 | 保険証及び各種認定証の返還 | ・亡くなった方の被保険者証 ・亡くなった方の各種認定証 ・手続きする方の本人確認書類 ※加入の世帯主(納付義務者)が亡くなった場合は、その世帯の加入者の被保険者証も必要 |

| 後期高齢者医療保険に加入している方 | 保険証及び各種認定証の返還 | ・亡くなった方の被保険者証 ・亡くなった方の各種認定証 ・手続きする方の本人確認書類 |

| 65歳以上の方又は介護認定を受けている方 | 介護保険被保険者証等の返還 | ・亡くなった方の介護保険証 ・亡くなった方の介護保険負担割合証 ・手続きする方の本人確認書類 |

| 要介護認定申請中の方 | 介護認定申請取下げ | 長寿安心課 介護認定係へお問い合わせください。 |

| 国民健康保険に加入している方 | 葬祭費支給申請 | ・埋火葬許可証又は葬儀の領収証 ・喪主の振込先口座がわかるもの ・亡くなった方の被保険者証 (返還済みの場合は不要) |

| 後期高齢者医療保険に加入している方 | 葬祭費支給申請 | ・葬儀の領収書 (宛名フルネーム) ・領収書宛名人の振込先口座がわかるもの ・亡くなった方の被保険者証 (返還済みの場合は不要) ※高額療養費に該当し、振込不能になれば後日、口座変更届を郵送 |

| 指定難病の医療受給者証をお持ちの方 | 医療受給者証の返還 | 保健予防課 事業推進係お問い合わせください。 |

| 被爆者健康手帳をお持ちの方 | 被爆者手帳の返還 | 保健予防課 事業推進係へお問い合わせください。 |

税

| 市・府民税が課税されている方 | 市・府民税関する相続人代表者の届出 | ・相続人代表となる方の本人確認書類 |

| 原動機付自転車(125㏄以下)等の車両を所有している方 | 名義変更または廃車の届出 | ・ナンバープレート ・標識交付証明書または異動手続の案内書類 ・相続人の本人確認書類 市民税課 諸税係第一庁舎2階 税総合窓口 |

| 固定資産をお持ちの方 | 現所有者の申告 | ・相続人代表となる方の本人確認書類 ・市外、同居していない場合は戸籍謄本のし、本人確認書類等 |

| 未登記家屋をお持ちの方 | 未登記家屋の名義変更 | 固定資産税課 課税総括係お問い合わせください。 |

| 市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)を口座振替により納付している方 (納税義務者・納税管理人・相続人代表者等) | 口座振替の解約ま又は変更 | 税務管理課 管理係へお問い合わせください。 |

障害

| 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方 | 手帳返還 | ・亡くなった方の手帳 |

| 大阪府障害者扶養共済制度に加入している心身障害者の保護者が亡くなったとき | 年金給付請求 | ・死亡診断書 ・加入者が除かれた住民票(除票) ・障害者及び年金管理者の住民票 ・年金加入証書 |

| 大阪府障害者扶養共済制度に加入している心身障害者が亡くなったとき | 弔慰金請求 | ・加入者の住民票 ・障害者が除かれた住民票(除票) ・年金加入証書 ・加入者の振込先口座がわかるもの |

| 大阪府障害者扶養共済制度に加入している扶養共済年金受給者が亡くなったとき | 扶養共済年金受給者の変更 | ・年金受給者が除かれた住民票 (除票) ・年金加入証書 |

| 特別障害者手当を受給している方 | 死亡届 | ・受給者と生計を同じくしていた配偶者、子等の名義の銀行通帳(未払い分の手当が発生しているとき) ・未払い金受給者の本人確認書類代理人の場合は委任状 |

| 特別児童扶養手当を受給している方 | 資格喪失届又は 死亡届 | ・特別児童扶養手当証書 (ピンク色の紙) ・両親の一方が死亡した場合は戸籍謄本、新受給者名義の銀行通帳、未支払分の手当が発生しているときは子の銀行通帳 ・新受給者の本人確認書類代理人の場合は委任状 |

| 受給者証(障害福祉サービス、地域相談支援)をお持ちの方 | 受給者証返還 | ・亡くなった方の受給者証 |

| 障害者紙おむつの給付を受けている方 | 紙おむつ支給券の返還 | ・未使用の紙おむつ支給券 |

| 緊急通報置福祉電話の貸与がある方 | 緊急通報装置、福祉電話の撤去・返還 | なし |

子供

| 受給者証(障害児通所支援)をお持ちの方 | 受給者証返還 | ・亡くなった方の受給者証 |

| 児童手当支給対象の児童の方 | 受給事由消滅又は額改定 (減額) | なし |

| 児童手当を受給している方 | ・受給事由消滅 ・未支払手当請求 ・新規認定請求 | ・次の受給者の口座番号 |

| 子ども医療費助成を受給している方 | 医療証の返還 | ・亡くなった方の子ども医療証 |

| 子ども医療費助成を受給している方の保護者の方 | 世帯員の変更 | なし |

| 児童扶養手当支給対象の児童の方 | 資格喪失又は額改定 (減額) | なし |

| 児童扶養手当を受給している方 | ・死亡届兼未支払手当請求 ・新規認定請求 | 子育て給付課 家庭給付係へお問い合わせください。 |

| ひとり親家庭等医療費助成を受給している方 | 医療証の返還 | ・亡くなった方のひとり親家庭医療証 |

| 認可保育施設・公立こども園在園児の保護者の方 | 支給認定申請 | なし |

| 小・中学校在学児童・生徒の保護者の方 (保護者が不在になる場合のみ) | 保護者代理申請 | ・次に保護者となる方の本人確認書類 |

| 就学援助申請者の方 | 就学援助変更申請 | ・次に保護者となる方の本人確認書類 |

| 豊中市奨学費貸付申請者(高等学校などに在学の子)の保護者の方(保護者が不在になる場合のみ) | 豊中市奨学費変更申請 | ・次に保護者となる方の印鑑 ・3か月以内に発行された印鑑登録証明書 |

市営住宅

| 契約者が亡くなり、引き続き市営住宅に入居される同居親族 | 市営住宅入居承継承認 ※入居の承継には条件があります。 | 市営住宅募集・管理センターへお問い合わせください。 |

| 契約者が亡くなり、市営住宅を退去される方 | 市営住宅返還 | 市営住宅募集・管理センターへお問い合わせください。 |

| 市営住宅に入居の同居親族が亡くなった方 | 市営住宅同居者異動届 | 市営住宅募集・管理センターへお問い合わせください。 |

上下水道

| 水道料金及び下水道使用料をお支払いされている方 | 水道使用中止届又は使用者名義及び支払い方法の変更 | 上下水道局お客さまセンター窓口課へお問い合わせください。 |

| 下水道に接続されており、井戸水を使用している世帯 | 世帯人数の変更 | 上下水道局お客さまセンター窓口課へお問い合わせください。 |

| 下水道事業受益者負担金を納付中又は猶予中の方 | 受益者の変更 | 上下水道局お客さまセンター給排水サービス課へお問い合わせください。 |

ごみ

| 亡くなられた方のごみの処理(収集)をされる親族の方 | ごみ処理の申込(有料) | 臨時ごみとして粗大ごみ受付センター へ申込み |

| 亡くなられた方のごみの処理(持込)をされる親族の方 | ごみ処理の申込 ※持込は事前予 約制(日時指定あり)、 有料 | 豊中市伊丹市クリーンランド再資源・搬入課 搬入指導係ヘお問い合わせください。 |

その他

| 浄化槽を使用している方 | 使用者変更又は廃止 | 衛生管理課 生活衛生係 豊中市保健所 1階 5番窓口へお問い合わせください。 |

| 犬を所有している方 | 所有者の変更 | 衛生管理課 食品衛生係 豊中市保健所1階 4番窓口へお問い合わせください。 |

| 農地を相続された方 | 農地を相続したことの届出 | ・土地登記の全部事項証明書 |

| 森林を相続された方 | 森林を相続したことの届出 | ・土地登記の全部事項証明書 |

豊中の情勢

豊中の位置

豊中は、大阪府の中央部の北側、神崎川を隔てて大阪市の北に位置し、東は吹田、西は尼崎、伊丹、北は池田、箕面に接しています。

地形は北東の千里山丘陵部、中央の豊中台地、西・南の低地部からなっています。

豊中の千里山丘陵は箕面山脈の断層崖下に半円形状に南に開き、海抜134mの新千里北町から大阪湾に向かってゆるく傾斜しています。

豊中の地質

豊中の地質は、古期洪積で、大阪層群と呼ばれる主に海成砂れきと粘土の互層から出来ています。

豊中の西縁部に分布する標高50mから20mにゆるく傾斜した新期洪積層の段丘が豊中台地と呼ばれ豊中市街地の中心になっています。

豊中の気候

豊中の気候は、四季を通じて温和で、雨量も少ない瀬戸内式気候です。

豊中の人口

豊中市の人口は、昭和30年1月の庄内町編入以降、昭和30年代の高度経済成長期を通じて、庄内地域の急速な市街地化や千里地域でのニュータウン建設等により、豊中は人口急増を続けてきました。

しかし、昭和47年頃を境に、社会増が自然増を下回るようになり、豊中の人口は昭和62年の417,182人を最高に、その後は減少傾向で、平成27年の人口は395,479人となっています。

令和2年4月1日現在の豊中の人口は、400,737人となっています。

豊中市名のいわれ

明治維新を迎え、廃藩置県後、明治22年(1889年)に摂津国豊島郡新免村、南轟木村、山上村、桜塚村、岡町村の5か村を合併して豊中村が置かれました。

「豊中」の地名が生まれたのはこのときで、豊島郡の中央にあたるところから名付けたと伝えられています。

豊中の歴史

豊中台地は古くから開発され、先史時代の遺跡や、桜塚をはじめ古墳がたくさん分布しています。

前面に低地をひかえた水の得やすい洪積台地の末端は、自然発生的な集落地に選ばれ、海抜10メートル以下の低地が水田地帯へ発展したのは弥生時代後期以降のことです。

刀根山(海抜48メートル)丘陵南端の大阪層群の地層から大きな象の牙の化石が1本出土し、日本がアジア大陸と地続きだった第2間氷期から第3間氷期にかけて、南方地域から哺乳動物とともに、人類も移住したことが知られていますが、豊中市域に人間が住み始めたのは石器を使った旧石器時代とされています。

しかし、その遺跡も数か所に過ぎません。

紀元前4世紀から3世紀に大陸から伝わった金属器を伴う豊中の農耕文化はこの地方にも及び、急速に発展し人口も増え、多数の集落ができました。

それは、共同体の象徴として作られた銅鐸が、豊中・桜塚の原田神社旧境内から発見されたことでうかがえます。

銅鏡を副葬した前期の待兼山古墳、北摂の古墳文化の隆盛を物語る大規模な中期桜塚古墳群、また、日本最大の規模をもつ堺市旧陶邑につぐ須恵器の窯跡が、旧桜井谷村を中心に、後期古墳群とともに分布しているのは、古代にこの地方がよく開発されていたことを物語っています。

大化の改新により、摂津国豊島郡に含まれ、条里制が施行されました。条里の跡は今も諸所に残っています。

豊島の名が文献にみられるのは和銅5年(712年)に太安万呂が撰上した古事記中巻からで、その後、神護景雲3年(769年)5月、称徳天皇が豊島の人15人に、姓(かばね)をさずけた記録が、続日本記にみられます。弘仁6年(815年)、万多親王らが撰進した新撰姓氏録には、当地方の氏族として椋橋部連・天神・服部連・豊島連などの名があります。これらの氏族の居住地は明らかではありませんが、とにかく古代のこの地域は、豊島地方の中心であり、大陸から来た人々も多数移住したようです。

荘園

全国各地に荘園ができた古代末期から中世にかけての本市域の荘園は、椋橋荘・利倉荘・六車御稲田などですが、院政期には、豊島地方の山野は多く藤原氏の私領になり、藤原氏の氏神奈良春日社とも密接に結ばれました。寿永2年(1183年)、源平争乱のとき、氏長者の近衛基通から奈良春日社へ寄進された垂水西牧は市内最大の荘園で、春日社神官から現地の管理者(目代)として下向した今西氏は現在でも同じ場所に屋敷を構えています。

戦国時代

鎌倉時代にも本市域は、歴史の舞台に登場しています。承久3年(1221年)5月、摂津国長江荘と椋橋荘の地頭が白拍子亀菊の領地を横領し、これがきっかけとなって後鳥羽上皇と鎌倉幕府の間にミゾができ、承久の乱が起こったと吾妻鏡、承久軍物語、承久記などに記されています。また、太平記によれば、南北朝時代に豊島地方を舞台に豊島河原合戦が展開されています。

ついで室町時代に起こった応仁の乱には、本市域も戦乱のちまたになったことは想像にかたくありません。椋橋城などはその代表的なもので、東西両軍が秘術をつくした記録が数多く見られます。文明2年(1470年)7月26日、西軍が椋橋城を攻めたとき、城将薬師寺与一の部下、夜久主計が防戦に功があり、東軍の総帥細川勝元から感状をうけたことが夜久文書に見られます。また、経覚私要抄には、文明2年8月23日、西軍大内政弘の軍が東軍を破り、進んで椋橋城を攻めたと記しています。

各地に新興の国人層が勢力を争った戦国時代の本市域には、刀根山城・原田城などが築かれましたが、これもやがて新興の強大な勢力にしだいに滅ぼされ、近世大名領国ができたあとは姿を消し、天正元年(1573年)ごろのこの地方は荒木村重の領国となりました。同7年に、村重が織田信長に反抗して攻められたとき、本市域の村々は多く兵火に焼かれましたが、織田信長、豊臣秀吉の全国統一が進むにつれしだいに復興しました。

江戸時代

江戸時代の本市域には、大名に青木氏(1万石)があり、蛍池に陣屋を築いて政治を行いましたが、上新田は淀藩の領地、桜井谷には安部藩の陣屋が置かれ、ほかに一橋藩領、保科藩領や代官支配地、公家領、旗本領などが入り組んでいました。これは徳川幕府が豊中地方を畿内の重要地域として、支配をゆるぎないものにするため、譜代大名、旗本などの所領を入りまじらせ、さらに天領を支配して、「碁石を打交候様」な錯綜した「入組支配」を行い、統一のないものにしたものでした。このため明治維新の後も、府県、郡村の離合集散を重ねました。

豊中村の誕生

明治維新を迎え、廃藩置県後、村々の行政機構は改革され、数次にわたる行政区画の編成替えなどが行われました。

明治22年(1889年)4月、地方自治制がしかれ、摂津国豊島郡新免村、南轟木村、山ノ上村、桜塚村、岡町村の5か村を合併して豊中村が置かれました。

「豊中」の地名が生まれたのはこのときで、豊島郡の中央にあたることから名付けたと伝えられています。

明治29年(1896年)4月、豊島郡と能勢郡が合併し豊能郡になったので、豊中村も豊能郡豊中村となりました。

豊中町制・豊中市制施行

明治43年(1910年)3月、豊中は、阪急電鉄宝塚線の前身箕面有馬電気軌道が開通し、沿線は住宅地として開けはじめました。

豊中市内の駅は、はじめ服部・岡町の二つでしたが、開通の翌月蛍池ができ、町の発展にともない明治45年(1912年)5月曽根、大正2年(1913年)10月豊中、昭和26年(1951)5月庄内と相ついで増え、現在の6駅になり、豊中市街は駅を中心に次第に発展していきました。

豊中市は、大阪市に近い地の利と、起伏に富んだ丘陵地帯は、早くから絶好の住宅地として選ばれ、文教都市の名声が高まるにつれ、豊中の人口は急激に増え市街地も大きく広がりました。

豊中の戦後の発展はことにめざましく、公営、私営の住宅が建ち並び、学校・道路・上下水道等都市施設の整備充実、千里丘陵のニュータウン建設、名神高速道路、阪神高速道路、新御堂筋、中央環状線等の開通とも相まって、豊中市勢は急速に発展を遂げています。

豊中は中核市

豊中は大阪の北部に位置する地域で、中核市に指定されています。

豊中の面積は36,39㎢、人口は約40万人です。

40万人という人口は、大阪府の中でも4位に位置するほどの多さになります。

豊中と隣接しているのは、大阪や池田、吹田などです。

豊中の明治以前の時代では、能勢街道を中心地として栄えていましたが、明治以降になるも現代の阪急電鉄の沿線開発とともに人口が徐々に増えていきました。

豊中は、隣の大阪市から15㎞という立地も活かして、ベッドタウンとしても栄えています。

豊中は、昭和30年代に突入すると千里ニュータウンの開発に力を入れるようになり、下水道など暮らしに欠かせない設備が整います。

豊中はインフラが完備されたことでより注目を集めるようになり、電車やバス、高速道路や空港など交通網が発達しました。

2001年には地方分権一括法によって、豊中は特例市に指定され、2012年になると豊中は中核市になりました。

豊中の千里中央エリヤは再開発も進んでいて、大型複合施設や暮らしに不可欠な病院や役所、郵便局や銀行も揃っています。

豊中は再開発がされることで、分譲地としても期待を寄せられています。

豊中の分譲地が人気になれば更なる発展も期待できます。豊中のインフラの発達や交通網の発展など、近代的な側面がある街ですが、豊中は自然豊かなエリヤでもあります。豊中には、大阪4大緑地の場所や枕草子や万葉集に登場する山もあります。

又、豊中は広大な緑地公園では四季によって違う草花を見ることが出来、日本ならではの自然を感じることが出来るのも魅力です。

豊中は子供たちものびのび遊ぶことが出来、子育て世代にも嬉しい町なのです。

豊中は、子供たちだけでなく大人からお年寄りまで、自然とともに生きていけるようなエリヤとなっています。

葬儀・法事の読経対応地域

葬儀の時、お坊さんと葬儀社は、

別々に依頼

「お葬式&お坊さん」へ

☎ 072-772-7422

「お葬式&お坊さん」所属のお坊さん活動状況

・2013年2月、西宮市名塩南台居住のYK氏の豊中市芝原町の墓園に於いて納骨法要

豊中の各葬儀