葬儀社とお坊さんは別々に依頼

良心的なお坊さん=安いお布施

お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう

別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります

お坊さん、

どのお葬式・どの葬儀社にも対応

近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、

お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します。

(お葬式&お坊さん ℡ 072-772-7422)

葬儀社とお坊さん別々依頼が、

お布施が低額ですむ

葬儀の時、葬儀社とお坊さんは別々に依頼しないとお布施内に「お坊さんの紹介料(斡旋料)」が含まれている場合があります。

良心的なお坊さん

良心的なお坊さん=安いお布施

元警察官・現僧侶が葬儀(お葬式)・法事・法要のお勤めをします。

お葬式(葬儀)・法事・法要に

良心的な「お葬式&お坊さん」

℡ 072-772-7422 にご連絡下さい。

葬儀社は何処に?

「お葬式&お坊さん」に聞く

必ず、葬儀社とお坊さんは、別々に依頼を!

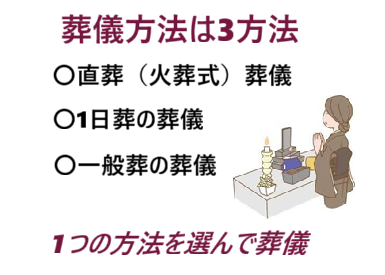

お葬式(葬儀)となった場合、葬儀社とお坊さんは別々に依頼しましょう。葬儀方法は3方法で、そのうち1つの方法を選んで葬儀を行います。お坊さんの読経(お経)は、いずれの方法でも対応します。

火葬場でのお経(火葬式)

葬儀(お葬式)となった場合、葬儀式(告別式)を行わなくてもご遺体を火葬する前に一度はお坊さんにお経をあげて頂きましょう。火葬場でお経をあげる葬儀(お葬式)を火葬式(直葬)といいます。

葬儀社とは別に、良心的お坊さん(お葬式&お坊さん ℡ 072-772-7422)に依頼しましょう。

※お布施

葬儀式無しでも、お経はあげる

死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう。

参考→読経

葬儀社とお坊さんの依頼方法

葬儀社とお坊さんは別々に依頼

お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼のこと

お葬式・家族葬は、お葬式後の法事・法要を考えて依頼しましょう

檀家としてのお付き合い不要

「お葬式&お坊さん」は、檀家としてのお付き合いは不要です。その時々のお付き合いです。

「お葬式・法事」お坊さんに直接依頼

|  |

檀家制度は不要というお坊さんに直接依頼⇔「お葬式&お坊さん」

お寺とお付き合いの無い方

檀家(だんか)で無い方

葬儀の際、お寺とのお付き合いの無い方は良心的僧侶に依頼しましょう。

檀家制度にこだわらない方も良心的僧侶に依頼しましょう。

お布施は安く、資格有る良心的お坊さんに依頼しましょう。

吹田・葬儀前の枕経(まくらぎょう)

葬儀社依頼前のお経

枕経(まくらぎょう)

枕経とは、亡くなって何をおいても、直ぐにあげるお経なのです。

勿論、葬儀社に依頼する前にあげるお経です。

葬儀前の大切なお経

枕経は、葬儀前のお経

枕経は本来、亡くなろうとする者が、死の間際に、お釈迦さまに対して「ありがとうございました。娑婆では大変お世話になりました。」と、あげるお経なのです。

臨終を迎えようとする者があげるお経ですので「臨終勤行」とも言います。

死を迎えようとする者が、中々自分ではお経をあげにくいため、僧侶がその者に代わって、その者の枕元でお経をあげるのです。

故に、枕経と言います。

安い[ お布施 ]で、いい葬儀

葬儀時のお布施を安く!!

安い【葬儀のお布施】でいい葬儀が絶対できます。葬儀費用を葬儀の基本費用・お布施など個別にみることが大事です。

檀家としてのお付き合いは不要です。

お電話ください。

「お葬式&お坊さん」

☎072-772-7422

吹田・葬儀・法事・お坊さんの読経

吹田・葬儀関係

お坊さんの読経(お経)は

葬儀社とは別依頼

吹田の葬儀関係の取組として、「規格葬儀」を行っています。

以前(平成29年6月末まで)は市営葬儀がありましたが、規格葬儀(平成29年7月から)が始まることによって市営葬儀は廃止になりました。

規格葬儀

規格葬儀とは、手続きの簡略化及び「簡素にして厳粛な葬儀」を提供するため、平成29年7月より規格葬儀制度が実施されました。

これは、吹田が定める規格・料金に従い、市が指定する永年の経験を有する葬儀業者の協力により行うものです。

吹田の規格葬儀

吹田は、吹田市民の葬儀に関して、簡素で厳粛な葬儀を行うことを目的として規格葬儀を設けています。

内容は以下と通りとなっています。

吹田市規格葬儀に関する要領

(目的)

第1条 この要領は、吹田市規格葬儀(以下「規格葬儀」という。)に関し必要な事項を定め、本市において簡素にして厳粛な市民のための葬儀を実施することにより、市民生活の改善に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「規格葬儀」とは、市長の指定を受けて葬儀を実施する業者(以下「指定葬儀業者」という。)が本市と相互理解の下で、市長が次条において定める規格及び料金に従い、本市において実施する葬儀をいう。

(規格葬儀の規格)

第3条 規格葬儀の内容は、次のとおりとする。

2 仏式(ゆり)、仏式(きく)、神式、キリスト教式の内容は次の各号及び別表1のとおりとする。

(1) 納棺等の遺体の扱い

(2) 棺箱、葬祭用品等の供与

(3) 祭壇等の飾付及び式事の執行

3 略式型の内容は次の各号及び別表2のとおりとする。

(1) 納棺等の遺体の扱い

(2) 棺箱、葬祭用品等の供与

4 本葬の内容は次のとおりとする。

(1) 葬祭用品等の供与

(2) 祭壇等の飾付及び式事の執行

5 規格葬儀の料金は、別表3のとおりとする。

(利用者の範囲等)

第4条 規格葬儀を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)本市に住所を有する者

(2)死亡の当時市内に住所を有していた者の葬儀を行う者

(3)前2号に掲げる者のほか市長が適当と認める者

2 前項に定める者が、市内で葬儀を行う場合とする。

(規格葬儀の利用方法)

第5条 規格葬儀を利用しようとする者が、指定葬儀業者に申込みを行うことにより使用できるものとする。

(指定葬儀業者の指定要件)

第6条 指定葬儀業者の指定を受けようとする者は、当該各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1)市内に事業所を有すること。

(2)吹田市契約の相手方の資格及び選定方法に関する規程に基づき、入札参加資格の認定を受けていること。

(3)申請時に市内で引き続き5年以上葬祭業を営んでいること。

(4)申請をした日以前の1年間に、市内で平均して月5件以上の葬儀を取り扱っていること。

(5)第3条2項、3項及び4項に規定する規格と同等以上の祭壇等の飾り付け道具を有していること。

(6)地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者でないこと。

(7)吹田市暴力団の排除等に関する条例第8条第2項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。(大阪府暴力団排除条例第2条第2号及び

同条第4号に該当するものでないこと。)

(指定葬儀業者の指定の申請)

第7条 指定葬儀業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1)吹田市指定葬儀業者指定申請書(様式第1号)

(2)個人にあっては、住民票の写し

(3)個人の場合は、代表者の身分証明書及び成年被後見人、被保佐人等の登記がされていないことがわかるもの。

(4)法人にあっては、登記項事項証明書及び定款の写し

(5)印鑑登録証明書

(5)本市に納付した直前1年間の納税証明書

(6)その他市長が必要と認める書類

(指定葬儀業者の指定可否)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、吹田市指定葬儀業者指定通知書(様式第2号)を交付し、不適当と認めたときは、吹田市指定葬儀業者指定申請却下通知書(様式第3号)を交付する。

(協定の締結)

第9条 前条による吹田市指定葬儀業者指定通知書の交付を受けた者については、指定葬儀業者の名称の使用を承認するとともに、規格葬儀の提供について、規格及び料金、遵守すべき事項に関し、本市と速やかに協定を締結するものとする。

(指定の取消し)

第 10 条 市長は、指定葬儀業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取消すことができる。

(1)第6条各号に定める要件を満たさなくなったとき。

(2)偽りその他不正の手段により、指定葬儀業者の指定を受けたとき。

(3)指定の取消しの申出があったとき。

(4)第9条に規定する協定を締結しないとき。

(5)協定の内容に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により指定葬儀業者の指定を取消したときは、吹田市指定葬儀業者取消通知書(様式第4号)を交付する。

(委任)

第 11 条 この要領に定めるもののほか、規格葬儀に関し必要な事項は、環境部長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の規定は、この要領の施行の日以後に利用の申し込みがされた規格葬儀について適用する。

3 平成29年6月30日において、本市と市営葬儀委託契約を締結し、規格葬儀に関し指定を希望している葬儀業者については、第8条に規定する吹田市指定葬儀業者指定通知書の交付を受けた者とみなす。

附則

(施行期日)

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

吹田の葬儀広報⇒吹田の規格葬儀

吹田の火葬場(斎場)

吹田の火葬場(斎場)

名称 吹田市立やすらぎ苑

所在地 吹田市吹東町17-1

アクセス JR吹田駅から1,2km、徒歩15分、阪急電鉄相川駅から0,9km、徒歩13分

・特徴

火葬炉があるので、直葬(火葬式)を行うことが可能です。宗教・宗派を問わず利用できます。

吹田市による運営です。

市営斎場なので、係員へ心づけ(チップ)は渡してはいけません。(吹田市の広報より)

墓地(川面墓地)

吹田では、市管理の墓地(川面墓地)があります。

亡くなって行うこと

身内が亡くなって行うこと(臨終から火葬までの手続き)

吹田市役所にまず届け出をすることを念頭に、

① 死亡診断書をもらう

最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。

死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。

② 死亡届の提出

この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。

③ 死体火・埋葬許可書を貰う

死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。

この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。

死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。

事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。

死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。

吹田の概況

吹田の位置・面積

吹田は、大阪府の北部に位置し、東は茨木及び摂津、西は豊中、南は大阪、北は箕面に接しており、東西6.3km、南北9.6km、面積は36.09k平方メートルを占めています。

地勢としては、北部は北摂山系を背景として標高20mから116mのなだらかな千里丘陵、南部は安威川、神崎川、淀川のつくる標高10mほどの低地から形成されています。

気候は温暖で、面積は36.09㎢です。

吹田の人口推移

市の人口は約37万人、大阪府内33市では6番目に人口の多い都市です。

吹田の沿革

吹田市域では、水に恵まれた土地であったことを背景にかなり古くから生活が営まれ、さまざまな文化が育まれてきました。

明治9年(1876年)の大阪・向日町間の官営鉄道の開通を機に発展が始まり、明治22年(1889年)の有限責任大阪麦酒会社(現アサヒビール株式会社)の設立、大正12年(1923年)の国鉄吹田操車場の操業開始により、「ビールと操車場のまち」といわれるようになりました。

又、大正10年(1921年)には、北大阪電気鉄道(現阪急電鉄)の十三・千里山間も開通し、大阪市の商工業の発展に伴い、近郊住宅地として市街化が進展してきました。

昭和15年(1940年)には吹田町が隣接する千里村、岸部村、豊津村と合併し、吹田市として市制が施行され、昭和28年(1953年)には新田村の下新田地区と、昭和30年(1955年)には山田村と合併し、ほぼ現在の吹田市域となりました。

昭和30年代の高度経済成長期に入ってからは、千里ニュータウンの建設をはじめとした宅地開発とそれに伴う都市基盤の整備が進み、人口が急激に増加しました。

昭和45年(1970年)には「人類の進歩と調和」をテーマに日本万国博覧会が開催され、吹田市の存在を広く知らしめました。

この博覧会に関連して広域幹線道路や鉄道網をはじめとする都市基盤が整備され、これに伴い大阪都心と直結された江坂地区においては、企業などの集積が進みました。

現在は、吹田市域のほぼ全域に市街地が広がり、都市基盤が整った状況にあります。

吹田の現代

明治22年(1887年)に、国産のビール造りを理念として大阪麦酒會社(現アサヒビール株式会社)が設立されました。

吹田の地がビール造りに選ばれたのは、神崎川の水運や駅からの鉄道輸送による原料や製品の輸送に便利であったことや、大消費地の大阪に近い、醸造に適した良質な水があること等が理由であると考えられています。

吹田操車場は、大阪を中心とする物流を円滑にするため大正12年(1923年)に操業を開始しました。

昭和に入ると戦時体制の中で貨物取扱数が増大していき、昭和18年(1943年)まで拡張を続けます。

吹田、岸辺、千里丘の3駅にまたがる広大な施設で、1日の操車能力は8,000両に達し、東洋一の規模を誇りました。

しかし、時代の流れとともに地域の貨物輸送体系が大きく変化する中、昭和59年(1984年)に吹田操車場はその役目を終えました。

現在、吹田操車場跡地は、「北大阪健康医療都市(健都)」として生まれ変わりました。

千里ニュータウンは高度経済成長期に開発された日本で最初の本格的なニュータウンで、吹田・豊中の2つの市域にまたがって建設されました。

幹線道路で区切られた近隣住区ごとに学校、商業施設が入る近隣センター、診療所などが計画的に配置され、歩車分離を導入し、利便性と安全を考慮したまちづくりが行われました。

千里ニュータウンは後の全国のニュータウン建設計画のモデルとなり、大きな影響を与えました。

昭和37年(1962年)に佐竹台で第1期入居が始まり、まちびらきしました。

昭和45年(1970年)、アジアで最初の万国博覧会として、吹田市北部の千里丘陵を会場に日本万国博覧会が開催されました。

「人類の進歩と調和」をテーマにした日本万国博覧会は、3月15日~9月13日までの期間で約6,421万人という当初の予想をはるかに超える入場者数を記録しました。

当時の日本は高度経済成長のピークで、万国博覧会は東京オリンピックに次ぐ大規模プロジェクトでした。

万国博覧会の開催やニュータウンの開発によって吹田市域は大きな影響を受け、新御堂筋・中央環状線・中国自動車道・吹田インターチェンジ・北大阪急行等の道路、鉄道が一挙に整備されました。

万国博覧会後の会場跡地は、万博記念公園として整備され、

現在も多くの人の憩いの場となっています。

葬儀・法事の読経対応地域

葬儀の時、お坊さんと葬儀社は、

別々に依頼

「お葬式&お坊さん」へ

☎ 072-772-7422

吹田の各葬儀

「お葬式&お坊さん」所属のお坊さん活動状況

・2013年3月、吹田市南高浜町居住のKI氏 行年72歳の吹田市での葬儀

吹田での葬儀実態

葬儀を行った諸事情

令和5年7月下旬

故人は77歳で亡くなられた方です。

故人は癌で闘病されていた方です。

ご家族によりますと危篤状態からよく頑張ってくれたとのことでした。

故人は静かな人で温厚・真面目な方だったとのことでした。

喪主は長男さんが務められ1日葬でのお葬式でした。

喪主さんは、通夜付きの家族葬にされるか悩まれておられましたが、参列者数のことを考えられ1日葬でされました。

令和5年8月中旬

故人は吹田市内で81歳で亡くなられた方です。

喪主はご主人が務められ1日葬でお葬式をされました。

参列されたのは、5名の少人数でのお葬式でした。

故人の死を一人娘さんが非常に悲しまれ又、ご主人は体調を崩されるほど悲しまれていました。

令和5年8月下旬

故人は吹田市居住の81歳で亡くなられた方です。葬儀はご主人が喪主として1日葬でされました。

故人は自分の死を考え、葬儀式場は子供さんが居住されている近くを選んでおられたようです。

故人ご夫婦は、よく喧嘩をされていたようですが、ご主人は逆に「さびしいさびしい」と悲しんでおられました。

令和5年10月下旬

故人は吹田市居住の104歳で亡くなられた方です。葬儀は、長女さんが喪主として一般葬でされました。

故人は、長女さん家族とは約十年一緒に暮らされたとのことでした。

故人は、長女さんのご主人とも仲良く楽しく暮らされた、と長女さんは話されていました。

通夜には6名の方が参列、翌告別式には9名の方が参列されました。

長女さんは、本当に良いお葬式が出来たと喜んでおられました。

令和6年1月下旬

故人は84歳で亡くなられた方です。故人は吹田市の事業経営者で仕事面では厳しい所があったが、普段は優しい方とのことでした。

葬儀は長男さんが喪主として1日葬でお葬式をされました。

葬儀参列者は10名の方でした。

令和6年3月下旬

故人は81歳で亡くなられた方です。

今回のお葬式(葬儀)はご主人が喪主を務められ1日葬でされました。近年、宗教離れしていることもあり、俗名でのお葬式でした。

参列者は殆どが身内の方で約20名の方が参列されました。

令和6年4月初旬

故人は83歳で亡くなられた方です。葬儀は長男さんが喪主として1日葬でされました。

葬儀の参列者は、約20数名の方が参列されました。

故人の遺言で、祖父母の写真・過去帳を棺に入れて欲しいとのことで、長男さんは故人の意思通にされました。

長男さんと故人の親子の繋がりが特に深かったのでしょう。長男さんは釜前で何度か「これが最後か」とつぶやかれていました。