葬儀社とお坊さんは別々に依頼

良心的なお坊さん=安いお布施

お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼しましょう

別々の依頼が、お布施は良心的・安いお布施となります

良心的なお坊さん

お坊さん、

どのお葬式・どの葬儀社にも対応

近年は多数の葬儀社が乱立し、色々な葬儀方法で集客を行っています。ですが、

お坊さんの読経(お経)は、どの葬儀・どの葬儀社にも対応します。

(お葬式&お坊さん ℡ 072-772-7422)

葬儀社とお坊さん別々依頼が、

お布施が低額ですむ

葬儀の時、葬儀社とお坊さんは別々に依頼しないとお布施内に「お坊さんの紹介料(斡旋料)」が含まれている場合があります。

良心的なお坊さん=安いお布施

元警察官・現僧侶が葬儀(お葬式)・法事・法要のお勤めをします。

お葬式(葬儀)・法事・法要に

良心的な「お葬式&お坊さん」

℡ 072-772-7422 にご連絡下さい。

葬儀社は何処に?

「お葬式&お坊さん」に聞く

必ず、葬儀社とお坊さんは、別々に依頼を!

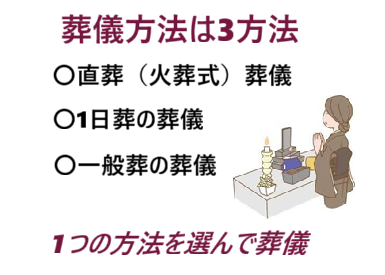

お葬式(葬儀)となった場合、葬儀社とお坊さんは別々に依頼しましょう。葬儀方法は3方法で、そのうち1つの方法を選んで葬儀を行います。お坊さんの読経(お経)は、いずれの方法でも対応します。

火葬場でのお経(火葬式)

葬儀(お葬式)となった場合、葬儀式(告別式)を行わなくてもご遺体を火葬する前に一度はお坊さんにお経をあげて頂きましょう。火葬場でお経をあげる葬儀(お葬式)を火葬式(直葬)といいます。

葬儀社とは別に、良心的お坊さん(お葬式&お坊さん ℡ 072-772-7422)に依頼しましょう。

※お布施

葬儀式無しでも、お経はあげる

死亡後、葬儀式をしなくても、ご遺体を火葬に付すまでに、一度はお坊さんのお経をあげましょう。

参考→読経

葬儀社とお坊さん・別々に依頼

葬儀社とお坊さんは別々に依頼

お葬式費用の軽減のため、お坊さんは葬儀社とは別々に依頼のこと

お葬式・家族葬は、お葬式後の法事・法要を考えて依頼しましょう

檀家としてのお付き合い不要

「お葬式&お坊さん」は、檀家としてのお付き合いは不要です。その時々のお付き合いです。

「お葬式・法事」お坊さんに直接依頼

|  |

檀家制度は不要というお坊さんに直接依頼⇔「お葬式&お坊さん」

檀家としてのお付き合い不要

京都での葬儀・葬儀費用軽減

葬儀費用を葬儀物品から安くは当然ですが、「葬儀は、葬儀社に依頼」、「お坊さんの読経は、お坊さんに依頼」と、別々に依頼することが「安いお布施」に繋がり、葬儀費用の軽減になります

「お葬式&坊さん」

☎ 072-772-7422

葬儀方法とお布施

火葬式・葬儀でのお経・お布施

1日葬・葬儀でのお経・お布施

一般葬・葬儀でのお経・お布施

京都の葬儀関係

京都市の葬儀の取り組み

京都の葬儀関係取組

京都市役所の葬儀関係の取組として、「亡くなられたとき」として死亡届、葬祭、費諸手続きなどについて記載されています。

只、京都市役所としての取組である「規格葬儀」「市営葬儀」はありません。

斎場(火葬場)は、京都市内に1か所で「京都市中央斎場」があります。

市の墓園はあり、墓関係の「深草墓園」などについて規定されています。

京都の葬儀広報⇒京都:亡くなられたとき

京都市の火葬場(斎場)

葬儀と火葬

葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいます。

法律的に、遺体は24時間火葬に付すことはできません。

どのような葬儀方法を行うにあたっても、24時間どこかにご遺体を安置しておかなければならないのです。

京都の火葬場(斎場)所在地

名称 京都市中央斎場

所在地:京都市山科区上花山旭山町19-3

アクセス 京阪電鉄京阪本線五条駅から3km、車で10分

京都の葬儀関係の問い合わせ先は

京都市役所

〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺町488番地

身内が亡くなって行うこと

京都での、臨終から火葬までの手続き

① 死亡診断書をもらう

最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。

死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。

② 死亡届の提出

この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。

③ 死体火・埋葬許可書を貰う

死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。

この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。

死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。

事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。

死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。

この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。

※注)市などへの死亡時の手続き

葬儀社が無料で行ってくれることが大半だと思いますが、有料であれば自分自身でも出来ることです。

亡くなられた時の諸手続き

死亡届

【届出期間】死亡の事実を知った日から7日以内

【届出窓口】

死亡した方の本籍地、届出人の所在地又は死亡地の市区町村役場

※届出窓口は、京都市の場合、区役所・支所市民窓口課、出張所です。

【届出人】

・同居の親族

・その他の同居者

・家主、地主、家屋・土地の管理人

・同居の親族以外の親族、後見人等

※「届出人」とは署名・押印される方のことです。窓口に持参される方のことではありません。

【手続きに必要なもの】

・死亡届(死亡診断書欄に医師の証明が必要)、

届出人の印鑑、後見人等が届け出る場合は、登記事項証明書等の提出が必要です。

※戸籍に関する届書の用紙はお近くの市区町村役場で入手してください。全国共通の様式です。京都市では、区役所・支所・出張所に置いています。市役所には婚姻届と離婚届のみ置いています。

国民健康保険

亡くなった日の翌日から14日以内に世帯主(葬祭費については葬祭を行った方)が届け出てください。

又、あわせて葬祭費の手続きも行ってください。

【手続きに必要となるもの】

・保険証

・「マイナンバーカード」又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」

『葬祭費 50,000円』

亡くなった日の翌日から14日以内に世帯主(葬祭費については葬祭を行った方)が届け出てください。また、あわせて葬祭費の手続きも行ってください。

【手続きに必要となるもの】

・保険証、

・「マイナンバーカード」又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」

『葬祭費 50,000円』

【手続きに必要となるもの】

会葬礼状など葬儀を行った方がわかるもの、印鑑、葬祭を行った方の預(貯)金通帳

国民年金

年金を受給していた場合は、届出が必要になります。

年金に加入していた場合は、届出が必要な場合があります。

※届出先は、受給しておられた年金や、加入していた年金制度により異なりますので、区役所もしくは日本年金機構のねんきんダイヤル(電話 0570-05-1165)にお問合せ下さい

介護保険制度

「65歳以上であった」又は「40歳~64歳で要支援・要介護認定を受けていた」場合は、届出を行ってください。

【手続きに必要となるもの】

・介護保険被保険者証又は資格者証、介護保険負担割合証

・各種減額証(お持ちの方)

・「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療の被保険者であった場合は、速やかに届け出てください。

又、葬祭費の手続きを行ってください。

【手続きに必要となるもの】

・保険証

・「マイナンバーカード」又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」

『葬祭費 50,000円』

【手続きに必要となるもの】

会葬礼状など葬儀を行った方がわかるもの、印鑑、預(貯)金通帳

亡くなられた時のその他の手続

重度障害老人健康管理費支給制度

重度障害老人健康管理費支給制度を受けておられた場合は、速やかに届け出てください。

【手続きに必要となるもの】

対象者証

敬老乗車証

敬老乗車証をお持ちになっていた場合は、届け出て下さい

【手続きに必要となるもの】

敬老乗車証

障害児福祉手当・特別障害者手当

障害児福祉手当・特別障害者手当を受給しておられた場合は、亡くなられてから14日以内に届け出てください。

【手続きに必要となるもの】

・認定通知書

・印鑑

心身障碍者扶養共済

【内容】

年金に加入されている、又は、年金を受給されている場合は届出が必要になります。

届出は、各区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所保健福祉第一担当まで

京都市中央斎場

【受付時間】

午前10時から午後4時30分まで

(1月1日及び月3回の休場日を除く)

※休場日をよくご確認のうえ、ご利用ください

【【利用申込】

斎場使用許可申請書と火葬許可書を斎場窓口に提出してください。

【利用料金】

・大人(満10歳以上)市内:20,000円 市外:100,000円

・小人(満10歳未満)市内:13,000円 市外:74,000円

・胎児(妊娠4か月以上)市内:5,000円 市外:38,000円

※

・市内… 死亡時の住所(妊娠4か月以上の胎児にあっては、父又は母の住所)が本市の区域内

・市外…上記以外の場合

京都市深草墓園納骨堂

納骨堂形式の「市民のお墓」として、宗教宗派の別なく合祀されています。

京都市民の方又は元京都市民の方等であればご利用いただけます(祭祀主宰者に限る)

【お持ちいただく物】

・遺骨

・印鑑

・火葬許可証又は改葬許可証

(分骨の場合はそれを証明する書類)

・申請者の住民票の写し

・かつて京都市内でお住まいであったことが分かるもの

・祭祀を主宰する方の証明書類

【使用料】

・永年納骨:市内料金 20,000円 市外料金 40,000円

・短期納骨(3年以内、再申請も可能):市内料金 12,000円 市外料金 24,000円

森林の土地の所有者届

相続等により森林の土地の所有者となった方は、市に事後届出が必要となる場合がありますので、林業振興課(森林環境整備担当)までお問い合わせください

農地の土地の所有者等の届出

相続等により農地の所有者等となった方は、農業委員会への届出が必要です

【手続きに必要となるもの】

・農地法第3条の3第1項の届出書

・その他

京都情勢

情勢

京都市は、京都府の南部に位置し、京都盆地の北半分、山科盆地及び丹波高原の東の一部からなる内陸都市です。

人口は約 146 万人を有する政令指定都市で、京都府の人口の約半分を占めています。

又、市制を施行した明治 22(1889)年当時、上京区、下京区の 2 区で構成された市域面積は 2,977ha でしたが、順次周辺市町村を編入し、平成 17(2005)年の京北町との合併により、東西方向は約 29km、南北方向は約 49km に及び、市域面積は約 82,783ha となっています。

現在、京都は、京都市を中心として、京都府南部や滋賀県南西部に及ぶ京都都市圏を形成するとともに、大阪、神戸と並ぶ近畿地方の大都市の一つとして、京阪神大都市圏を形成しています。

歴史

京都は平安建都以来、1200 年を超える歴史を積み重ねてきた歴史都市です。

京都の市内中心部は、平安京造営の際の碁盤目状の道路構成や豊臣秀吉による短冊街区の形成を基礎として、江戸期には、産業発展の基盤となる高瀬川の運河開削などが行われ、明治期には、琵琶湖疏水建設、水道整備、道路拡張、市電の建設などの大事業が実施されました。

昭和初期からは、土地区画整理事業による計画的な市街地の拡張など、本格的な近代都市計画の推進がなされてきました。

このように,近代に至るまで時代に応じた都市整備がなされ、それが今日でも重要な都市の基盤を成しています。

又、永い歳月の中で、市街地の周囲を取り囲む三方の山々(東山、北山,西山の総称。以下「三山」という。)や、鴨川、桂川に代表される山紫水明と称される豊かな自然が育まれ、古くから自然環境と共生する生活が営まれています。

さらに、世界遺産を含む数多くの国宝や重要文化財、神社仏閣、歴史的景観を形成する建築物や庭園、優れた景観、土木遺産、食生活やきもの文化、年中行事などの暮らしに息づく文化、地域コミュニティ、伝統産業、知的財産などの歴史・文化資源が今も存在しています。

これら有形無形の蓄積が京都の特性となっており、市民の生活を支えるとともに、日本のみならず世界から訪れる多くの人々を魅了しています。

京都市街地

京都の市街地は、都心部や伏見の中心部など古くから市街地であったところを中心に拡大してきました。

急激な人口増加のために、高度経済成長期にスプロール化したところもありますが、三方を山々に囲まれるという地理的条件や早くからの風致地区の指定などの取組により、市街地

の拡大は限定されています。

京北地域をはじめとする山間部では、豊かな自然をいかした生活が古くから営まれ、「洛中」と「洛外」が歴史的・文化的・経済的に深いつながりを持ち、相互に発展してきました。

京都には、三山などの豊かな自然をはじめ、長い歴史に培われた文化や地域コミュニティ、歴史的な町並み、産業などの京都特有の歴史・文化を背景として、ヒューマンスケールで個性的な地域が成り立っています。

又、それらの地域が連たんし、ネットワークすることで、暮らしやすいまとまりのある市街地が、「保全・再生・創造」という大きな枠組みを基本として形成され、魅力・活力を生み出しています。

檀家としてのお付き合い不要

葬儀(家族葬)後の法事

葬儀・家族葬後に執り行う法事・法要

お葬式となった場合、お葬式を執り行うのも大変ですが、お葬式後も仏壇が無い場合は仏壇購入、故人が旅立っていかれるという四十九日法要、その他の法事・法要・納骨など色々な仏事ごと(色々な法要)を行わなければなりません。

又、亡くなられた方によっては、その後遺産問題、財産分け、住宅問題、保険関係など色々な事柄を処理していかなければならないと思います。

葬儀と中陰法要の関係

人として生きている限り、いつかは命絶えるのですから葬儀は欠かせないものです。

又、人として生きてきた限り、やはり先人の追善供養は必要なものですので、葬儀と法要は切り離せないものです。

葬儀直後

葬儀式、火葬を終えた後、自宅に戻ってきた遺骨は、葬儀社などが用意した中陰壇に安置します。

中陰壇には、三具足や白木の位牌、供物、遺影を置きます。

この中陰壇は、お仏壇の横に設置します。

初七日など法要はお仏壇の前でします。

只、習俗では、死後四十九日の中陰の間は、死者の行き先が定まらないとされていますので、中陰の間は中陰壇の前でお勤めしてもよいでしょう。

浄土真宗では、即仏といってお浄土に行かれているのですから、死者は行き先に迷ってはいないという教えです。

初七日法要

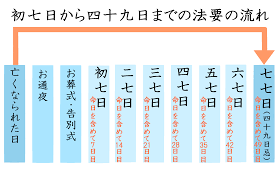

初七日法要とは、亡くなられてから数えて七日目に行う法要です。

亡くなられてから四十九日間のことを中陰といいますが、この七日ごとに法要を行う最初の 七日目の法要の日を初七日法要といいます。

葬儀と満中陰法要

葬儀後の満中陰法要(四十九法要)

中陰とは、人が亡くなつてから四十九日間のことをいいます。

人が亡くなった時、七日毎に、初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日、と法要を勤めます。

この七七日を、満中陰法要といいます。

或いは四十九日法要ともいいます。

中陰の七日ごとの法要は、家族そろって法要を行い、満中陰法要(四十九日法要)は、遺族、近親者が揃ってお勤めをします。

満中陰法要(四十九法要)後

① 満中陰法要(四十九法要)後は、中陰壇を取り除きます。

② 浄土真宗は「位牌」がありませんので、お仏壇での位牌使用はありません。

只、位牌の代わりとして過去帳を使用します。

③ 遺影はしまっておいてもいいですし、お仏壇の真上を避けた所にかけてもいいでしょう。

④満中陰までの間は、お花は華美なものを避け、満中陰法要後は普段通りのお花を飾ればいいでしょう。

中陰・初七日法要

中陰法要とは、亡くなられて七日毎に行う法要のことです。葬儀後にまず、執り行うのが初七日法要です。

高度経済成長期頃から、この初七日法要は、葬儀・骨上げ後の当日に執り行われていました。

最近では、葬儀式内で葬儀式のお経に引き続いて初七日法要のお経をあげ、初七日法要として執り行われるようになってきております。(式中初七日法要)

中陰・満中陰法要

葬儀後の満中陰法要(四十九法要)

中陰とは、人が亡くなつてから四十九日間のことをいいます。

人が亡くなった時、七日毎に、初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日、と法要を勤めます。

この七七日を、満中陰法要といいます。

お葬式(葬儀)に於いて、葬儀費用の軽減を行うためには安い(格安)お布施のお坊さんに依頼することです。

「お葬式&お坊さん」は、

格安(安い)お布施を実現

各種法事・法要

お盆・初盆

お盆とは、目連尊者の故事に由来する、夏に行われる祖先の霊を祀る一連の行事をいいます。

亡くなられて最初のお盆を「初盆」といいます。

お盆は、日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した行事です。

お盆は、8月13日から15日の期間に行われていますが、東京方面では7月当初頃より行われています。

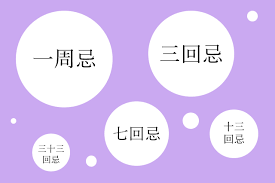

年忌法要

亡くなられた翌年から、祥月命日に行う仏事を年忌法要といいます。

年忌法要には、

一周忌法要・・死亡の翌年に行います。

三回忌法要・・死亡の年を1年として数えますので、1周忌の翌年に行います。

七回忌法要・・死亡の年を1年として数えて行う法要です。

その後は、十三回忌法要、十七回忌法要、二十五回忌法要、三十三回忌法要、五十回忌法要となり、五十回忌法要後は、五十年目ごとに行います。

以降は、五十回忌、百回忌となります。

納骨法要

納骨法要とは、お骨をお墓に納めることで、お坊さんによるお経・参列者によるお焼香などを執り行う一連の法要儀式をいいます。

納骨は、四十九日後に執り行います。

期限については、いついつまでという期限はありません。

入仏法要

お仏壇を新しくしたり、ご本尊を新しくお迎えするときに、入仏式というお祝いをします。

このことが入仏法要です。

一般的には、「お性根入れ」と呼んでいます。

お仏壇を購入することや納入する日について様々なことをいう人がいますが、気にすることはありません。

遷仏法要

お仏壇を移動させる場合、或はどうしてもお仏壇を処分するときには、僧侶の読経を行います。

このことを遷仏法要といいます。

一般的には、「お性根抜き」と言っています。

法事・法要は葬儀後の儀式

葬儀は、故人に対する追善回向の仏事や、単なる告別の式ではなく、遺族・知友が相集い、故人を追憶しながら、人生の無常のことわりを聞法して、仏縁を深める報謝の仏事です。

つまり、故人を偲び仏縁を頂いてお釈迦さまに残された者を見守って頂くための儀式なのです。

一般的に法要は、遺族が故人の供養をと行うものです。

法要を行うことによって、故人は極楽浄土に往生できるとされています。

故人を供養するためには必要な儀式です。

法要とは、遺族が故人を偲び冥福を祈るために行う追善供養と残された者の幸せを願って行う儀式です。

一般的に法要は「法事」と呼ばれたりしますが、正確にはお経をあげてもらう追善供養を「法要」と呼び、「法事」は追善供養の後の会食を含んだことををいいます。

浄土真宗では、臨終と同時に極楽往生するという考えますので、中陰法要は故人を偲び仏法に接するためのものと考えます。

法事・法要⇒法要

葬儀・法事の読経対応地域